图1为天津西站和老站房

图1为天津西站和老站房 图2为平移中的老站房

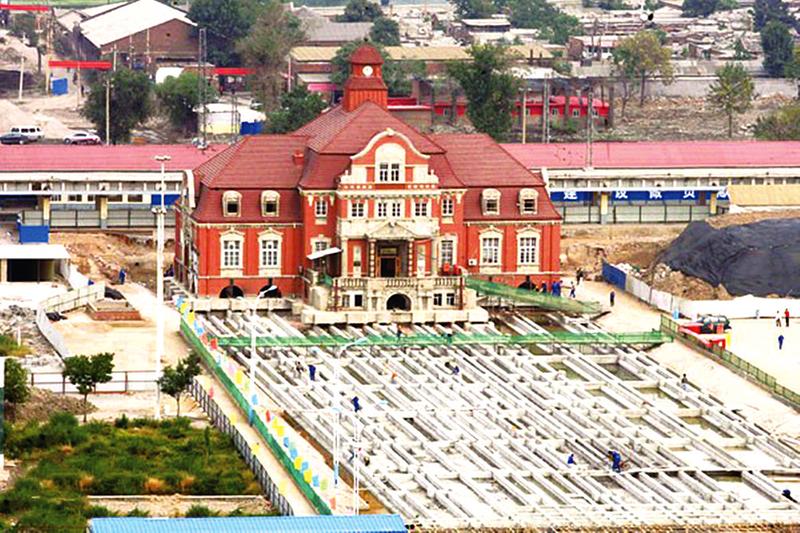

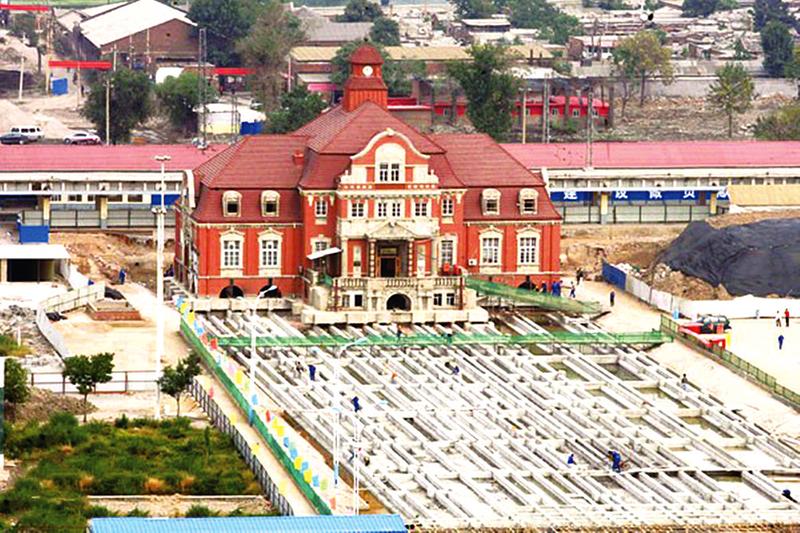

图2为平移中的老站房 图3为天津西站老站房

图3为天津西站老站房 图4为天津西站

图4为天津西站 杨洪建 文/图

说起天津西站的候车楼,我第一次看到它还是在20世纪80年代的暑期。赴京的火车经过一夜的行驶,凌晨在天津西站临时停靠。透过车窗,一座欧式的红色小楼伫立在眼前,仿佛童话中美丽的庄园,美得让人心颤。经向乘务员打听,方才知道是天津西站老站房。以后每次乘车经过这里,都会早早探出身子,只为望上一眼。

紧锣密鼓的选址之争 1898年9月,英、德资本集团在伦敦举行会议,擅自决定承办中国津镇铁路(天津至镇江)。清政府屈服压力,于1899年5月签订了借款草约,1908年签订了借款合同,并将津镇铁路改为津浦铁路。十分有趣的是,津浦铁路北段当时并不是从最北端的天津起点处施工,而是从半截开始施工,即从现今静海的良王庄向天津市内修筑。之所以这样做,主要就是因为天津起点的地址始终未定。

1908年5月,天津最有名的26家商号联合上书天津商会,要求在南开(今南开中学附近)设立车站。

督办铁路大臣吕海寰自从接手津浦铁路的工程后,一面监督施工,一面派人调查适合建站的地方。津浦铁路北段开工8个多月后,吕海寰派出的调查员报送了一份极有价值的材料:“河北赵家场有空地二顷有余,地势平坦,既无庐舍,又无坟墓,堪为建设总站之用。”当时所称的河北赵家场,就是如今的红桥区北营门至南运河一带,由于当时南运河并未裁弯,故此在河北岸,被称为“河北赵家场”,距离今天的天津西站不过500米。自庚子之乱后,河北大街以及估衣街、锅店街、针市街等原本熙攘的商业闹市一度冷清。赵家场建成车站将有助于旧时繁华的恢复。于是,铁路施工的方向就逐渐向赵家场方向倾斜。

1910年3月,直隶、山东两帮127家商号联合上书天津商会,请求在“南开”至少设立一个分站。商绅们的理由是:天津的商务政务都集中在老城厢一带,“南开”距离商务政务中心只有几里的路程,货运与交通十分便捷,利于节约运费和时间。而当时的天津总站(现天津北站)和赵家场站之间道路崎岖而又要辗转渡河,使货物的运费飙升,而旅客也要受颠簸之苦。1913年7月,宁星普、杨以德、杜宝桢等社会名流,再次向津浦铁路局提议“南开”建站,以平衡城区发展。津浦铁路局在回信中拒绝并指出:为了筹建津浦铁路,已经两次向英、德银行借款,总数将近一千万英镑,所以无论铁路完工与否,都没有能力也没有打算在“南开”另设新站。至此,选址之争始告平息。

天津西站始建于1909年8月,1910年12月14日投入运营,站房由德国建筑师设计,建筑材料也由海外运来。站房为砖混结构二层楼房,建筑整体坐南朝北,立面强调对称式构图,造型丰富,建筑平面呈凸字形。建筑顶部为红瓦坡顶,开有老虎窗和烟囱,外立面为清水砖墙,窗套、立柱、花饰及入口台阶均为石材,雕有中国传统的南极仙翁、仙鹤、花卉、龙首等图案,与西洋风味的洋楼相映成趣,可谓中西合璧。窗式和窗套变化多样,是一座具有典型折衷主义风格的德国新古典主义建筑。

175米的迁徙路程

2009年2月4日,为配合京沪高速铁路建设,天津西站扩建,百年老站需要搬离原址,有关部门对其进行了整体平移,内外修复。它首先向前平移135米,然后,再向左平移40米,历时近一个半月,小心翼翼地走完了这段175米的迁徙路程,顺利到达新址,安然矗立在它原址的斜前方100多米处。

这是中国第一次砖木结构建筑的平移工程,分为“加固”和“平移”两个阶段进行。简单地说,建筑物平移其实就是将要平移的建筑弄成一个可移动的盒子,用力拉到位。

专家们首先在楼体下制作了下滑轨道,对房屋进行托换施工,也就是把房子从原来的地基上切割下来,放到轨道上的托盘梁上。此后,小洋楼以每天5到6米的速度开始向预定位置移动。就这样,在施工人员的精心呵护下,这座有着百年历史的德式小洋楼终于到达了它的新址所在地。

改造后的天津西站集普铁、城际铁路、高速铁路、地铁、公交、长途客运枢纽于一身,站台数达到26个,成为天津市最大的火车站,跻身亚洲特大火车站行列。老站房作为规划的铁路博物馆永久保留下来,成为西站副中心的永久历史地标。2013年5月,该建筑被国务院核定公布为全国文物保护单位,与豪华现代的新西站遥相呼应。即便不乘坐火车,人们有时也会去西站走走看看,在这个同时伫立着历史和现实的地方,静听岁月回响。

图1为天津西站和老站房

图1为天津西站和老站房 图2为平移中的老站房

图2为平移中的老站房 图3为天津西站老站房

图3为天津西站老站房 图4为天津西站

图4为天津西站