高铁列车上,旅客在餐车选购食品

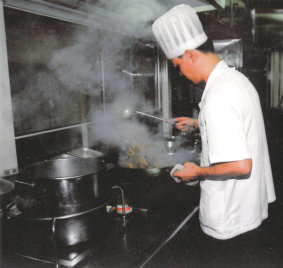

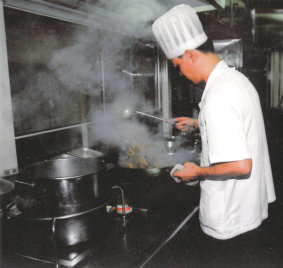

高铁列车上,旅客在餐车选购食品 2004年,上海至北京Z14次厨师长在餐车烹饪餐食

2004年,上海至北京Z14次厨师长在餐车烹饪餐食 1997年,上海至成都282次乘务员在车厢售卖盒饭

1997年,上海至成都282次乘务员在车厢售卖盒饭 通讯员 刘思雨

年届50的马天宇是上海客运段一名餐车厨师,从入路之日起一直到现在,他几乎都在餐车这方天地里为旅客“舌尖上的旅行”服务。从煤火灶到电磁灶,从盒饭到高铁外卖,30多年来,透过列车餐车这扇“窗口”,马天宇深切感受到铁路和社会的发展进步。

设备之变:从煤火灶到电磁灶

1987年,不到20岁的马天宇进入上海客运段,成为上海至乌鲁木齐T52次列车的餐车服务员。刚到餐车工作的他还没有做饭做菜的“资格”,只能帮着师傅给灶头旁连接的煤箱添煤。“冬天胸前一团火,四周全是寒风;夏天如同蒸一次桑拿,浑身湿漉漉,身上长满了痱子。”马天宇回忆。

其后,马天宇担任炊事员。在不足三平方米的厨房,他要一个人完成“洗、切、炒”一条龙,为了做好旅客的一日三餐,难有片刻停歇,一趟乘务下来,胳膊累得发酸。没有供电的列车储存食材的方式也十分原始,铁皮箱包裹棉被和冰块成了那个年代的“土冰箱”,路途超过两天的列车还需要在途中补充冰块,以保证餐料的质量安全。

1993年,绿皮车开始陆续换型为空调车,旅客就餐环境大为改善,但这时餐车还是使用烧煤的方式供餐。1996年,上海至宁波的双层空调列车出现在旅客的视线中,马天宇也调入这趟列车上。这趟列车的餐车不仅配备了蒸箱和冰柜,煤火灶换成了不锈钢灶台,配上了用电的电磁灶。“鼻孔里再也不是黑乎乎的了”,工作环境的改善让马天宇欣喜不已。

2007年4月18日,时速250公里的“和谐号”动车组列车首次开行,由于运行速度较快,出于安全考虑不再在高铁动车组列车上提供餐料制作服务,取而代之的则是加工制作好的冷链盒饭和大容量的冰箱、保温箱、微波炉等储存加热设备,实现了餐食的“无烟加工”。

品种之变:从卖啥吃啥到看单点餐 早在上世纪70年代末80年代初,虽然列车吃饭不需要凭粮票,但列车的供餐方式仍有着计划经济的印记。

马天宇的师傅曾告诉他:之前餐车卖盒饭,餐车长要在饭点前两三个小时下车厢卖餐票,然后根据餐票售卖的情况将饭菜准备好,再装在铝制的饭盒里,用小推车送到车厢里,旅客拿买的餐票换盒饭。等旅客吃完了,餐车服务员再背着大袋子到车厢里收取空的铝饭盒,送到餐车清洗消毒,供下一顿用餐使用。

马天宇工作时,餐车已经开始提供点餐服务,餐车菜谱中有“四菜一汤”、“六菜一汤”供旅客选择。1993年起,餐车开始实行经营承包制,列车餐车开始有了更多的发展舞台,餐车菜单上的品种也越来越丰富,炒菜最多有30多个品种可以供旅客选择,还根据季节的特点,推出了春夏秋冬时令菜谱。2000年起,上海到九龙的T99次沪港列车,上海到北京的直达列车还推出了自助早餐,15元每人的价格可以吃到面包、黄油、咖啡等西式餐点,还可以享用馒头、米粥、面条等中式食品。Z5/6次餐车吧台还推出了鸡尾酒、鲜榨果汁等酒水饮料,旅客可以到餐车吧台点些饮料,弄上几个小菜,消磨时间。

如今,旅客在食物的选择上更看重方便快捷,讲究荤素搭配、营养健康,品种丰富的高铁盒饭套餐、高铁外卖成了旅客出行的主要选择。但马天宇并不担心因此“下岗”,他说:“铁路发展越来越好,这是我们每个职工最想看到的。”

支付之变:从备足零钱到无现金支付 马天宇记得刚开始工作时,很多旅客把钱牢牢地藏在身上,鞋子里、自己缝制的兜里、内衣里,还有好多想都想不到的地方,都有可能掏出钞票。“大家一年在外赚钱不容易,都想把钱藏在最保险的地方。有时候光等待旅客掏钱都要等上一段时间。”感受到旅客的不易,马天宇也会在车厢售卖盒饭的时候提醒旅客,提前准备好零钱。

1997年,沪港列车开行,马天宇再次成为这趟列车的厨师。他发现不少旅客装钱的布袋子慢慢地变成了皮夹子,里面的钱越来越多,掏钱的时候也不再那么小心翼翼。“旅客的生活越来越好,钱袋子也自然鼓了。”马天宇道出变化的缘由。那时候,由于要给旅客找零,餐车每趟乘务都要准备大量零钱,零钱不够用时还要向其他旅客换零钱。

马天宇介绍,2016年,高铁列车开始推行移动支付,旅客就餐购物通过支付宝、微信、银联等电子支付方式就可以付款。在普速列车上,越来越多的旅客也询问能否用支付宝、微信付款,面对旅客的要求,他们与时俱进,自己开通了移动支付。“现在很多旅客已经很少随身携带现金,我们准备些现金也是以备不时之需。”马天宇道。

本文照片由张锦渭、赵金爱摄。 高铁列车上,旅客在餐车选购食品

高铁列车上,旅客在餐车选购食品 2004年,上海至北京Z14次厨师长在餐车烹饪餐食

2004年,上海至北京Z14次厨师长在餐车烹饪餐食 1997年,上海至成都282次乘务员在车厢售卖盒饭

1997年,上海至成都282次乘务员在车厢售卖盒饭