今日天津站

今日天津站 天津站夜景

天津站夜景 刚建成的天津站

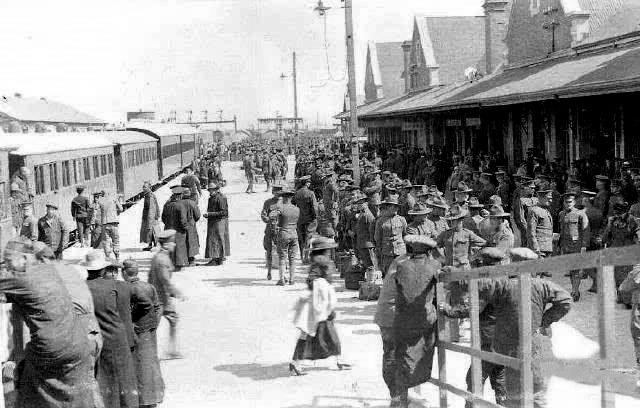

刚建成的天津站 1920年代的天津站

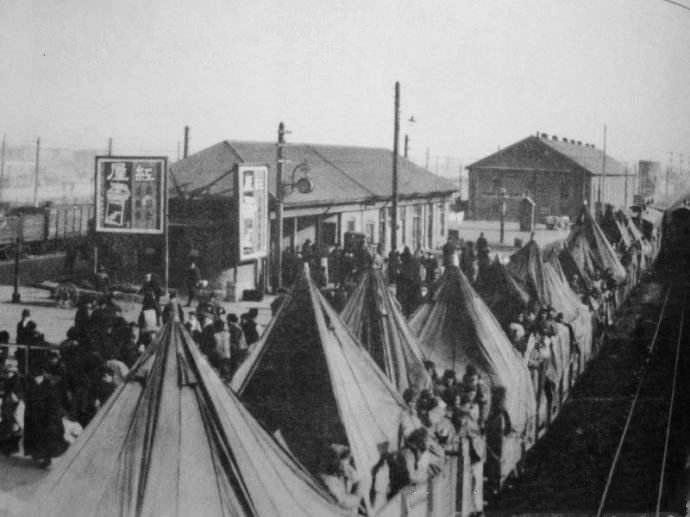

1920年代的天津站 1980年代的天津站

1980年代的天津站 杨洪建 文/图

建筑与历史始终是密不可分。当我们回望一座城市,最能体现地域文化与艺术价值的,莫过于火车站这富于历史感的建筑了。在天津这个中国北方著名的大城市里,火车站是一部跨越晚清、北洋、民国、新中国的大书,写满百年沧桑,抽取任何一个事件,都值得我们细细咀嚼回味。

从旺道庄到老龙头 第二次鸦片战争结束后,按照《北京条约》,天津被迫开为商埠,而洋务之风也吹向天津这座北方经济重镇。近代工商业的出现,对煤炭的需求量与日俱增,距离天津最近的开平矿务局开滦煤矿的产量也在逐年上升,煤炭外运成为当务之急。为此清政府同意修筑一条用于煤炭外运的铁路,于是就有了1881年建成的唐胥铁路(唐山至胥各庄)。1888年10月,由唐胥铁路经芦台等地向天津方向延伸修建的唐津铁路(唐山至天津)建成,并在一处名为旺道庄的地方设立车站。

旺道庄原本是位于天津河东地区的一个偏僻村落,周边多是坟茔和苇塘,地势较为开阔。之所以选择此处设站,一是便于煤炭装卸和储存,二是靠近海河便于货物水运。建成初期的车站没有正式的候车室,只在售票窗口旁设一简易客室,房内有木质长椅供旅客歇息候车。在木板上公布列车车次、到达和开车时间、终点站等内容。如遇列车晚点等情况,另设晚点通告牌,用粉笔书写列车晚点原因等内容,车站服务人员用摇铃和呼喊的方式疏导旅客上下车和进出站。站内有两股线,一处小站台,一个小型货场和几间简陋的公事房。

随着车站业务量的日益增多,货场需要扩建,于是在1891年5月。当局便把车站西移半里许,在季家楼、火神庙两村附近的老龙头新建车站,并于1892年建成投入使用,取名老龙头站。车站设施包括一座花车(客车)房,一座机车房,旅客候车房,职员公事房,候车站台等。车站建成后,货运量也大幅增长,站内附设调车场货场关栈仓库,是中国铁路发展初期规模较大的一座车站。

老龙头车站在八国联军入侵中国的战火中成为废墟。1901年,清政府与11国签订《辛丑条约》后,由一位英国工程师勘测设计,重建了一座规模同等的火车站,整座建筑呈紫红色,仿欧式建筑,命名为“天津紫站”,并在车站广场中央构筑“老龙头”纪念碑一座(后拆除)。1911年,天津紫站更名为天津东站。

天津的火车站,向来有东西南北四大站之称。在天津有一种说法,是如何区分本地人与外地人的便捷方法,那就是打车时,如果对司机说要去天津站,是无法确定此人身份的,而如果对司机说要去东站,那此人必是天津人无疑。这也从一个侧面,体现出天津站在天津人心目中的地位与印象。

亚洲一流的火车站 1949年1月15日天津解放。1月17日,天津站主站房悬挂起巨幅毛主席画像,成千上万的市民聚集在天津站前广场庆祝胜利。1950年,扩建了1000多平方米的候车室。那年往后,天津站的旅客明显多了起来。特别是到春节,广场上是人山人海,买票的人一直排到解放桥。转眼到了1987年,这时的老东站已不堪重负,乘客量已经是解放初期的5倍。

1987年,经天津市政府和铁道部决定,并经国务院批准,天津铁路枢纽改造工程被列为国家“七五”计划重点工程,1988年10月1日正式竣工,邓小平同志题写了站名。天津站包括主体站房、附属建筑邮政枢纽大楼、龙门大厦及站区配套工程,占地56公顷,总建筑面积15.74万平方米,当时号称亚洲最大的火车站。

新车站设有一座圆形进站大厅,大厅正中的屋顶,是一座由10根石柱围成、直径40米、面积600平方米的巨型圆拱穹顶。如何装饰这穹顶?原设计为灯火通明的“满天星”,即悬挂巨型鎏金枝形大吊灯,为此还准备向国家申请2公斤黄金。时任天津市市长的李瑞环却要求在这穹顶上创作出一幅满铺的巨型油画。设计团队听了李瑞环的创意也都觉得非常好,于是从“嫦娥奔月”“天女散花”“哪吒闹海”等诸多题材中,选出了颇有气势和新意的《精卫填海》。天津曾为黄河故道、退海之地,相传便是由精卫填海而得来之地。这幅穹顶画美得令人惊叹,进入大厅的人们,无不为这技艺精湛的美术作品和画中那空灵缥缈、人神合一的神话世界所震撼。

一百年前,老龙头火车站曾经是天津的骄傲。经过历次改造,如今的天津站,候车能力增加到1万人,有现代化的电视问询、计算机售票、检票、电子显示牌等八大电子服务系统。

天津是中国高铁的试验场。1994年前,天津到北京只有一列绿皮直达车,单程120分钟。2000年后,被称为“子弹头”的“神州号”开行,运行时速140公里,单程74分钟。2007年8月,京津城际列车客流高峰时发车密度调整为每5分钟一班,实现公交化运营。2008年,京津高速铁路拉开中国高速铁路建设的崭新一幕,采用无砟轨道施工技术,500米的无缝钢轨焊接,运行时速300公里,其中约86%为高架线路,34分钟走完全程。

天津站是中国铁路的缩影。从1888年建成的旺道庄火车站到1987年的大规模改造,再到现在的天津站交通枢纽工程,天津站记载了这个城市的如烟往事,见证了中国铁路变迁发展的一幕一幕。

今日天津站

今日天津站 天津站夜景

天津站夜景 刚建成的天津站

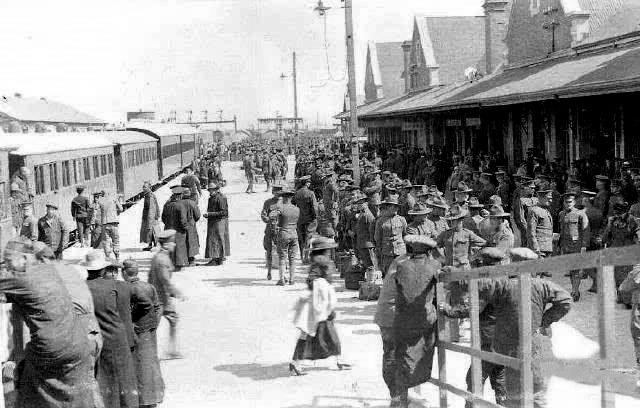

刚建成的天津站 1920年代的天津站

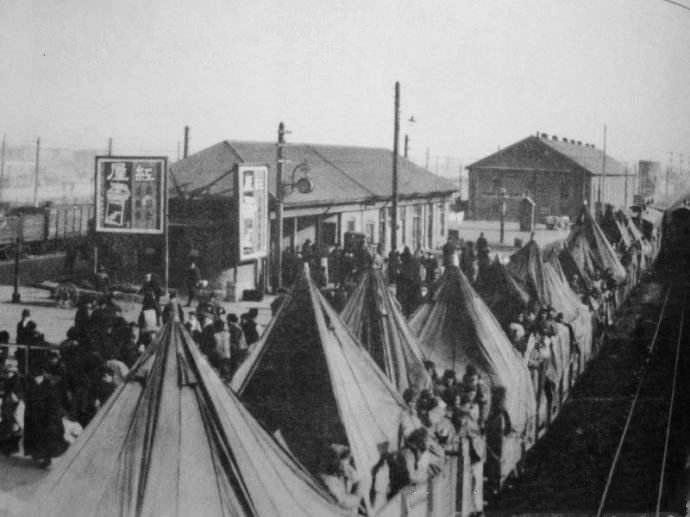

1920年代的天津站 1980年代的天津站

1980年代的天津站