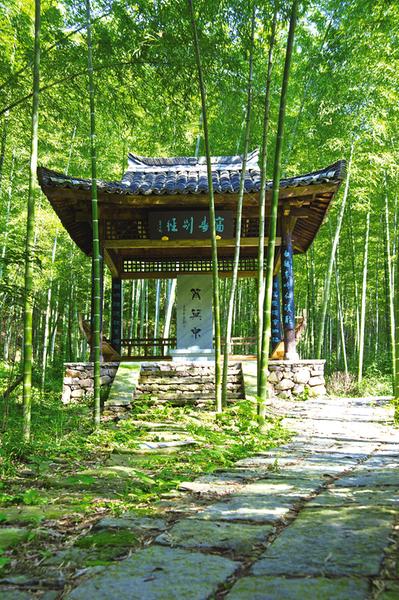

黄公望结庐处筲箕泉碑亭

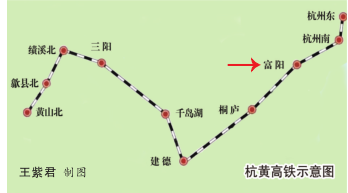

黄公望结庐处筲箕泉碑亭 王紫君 制图

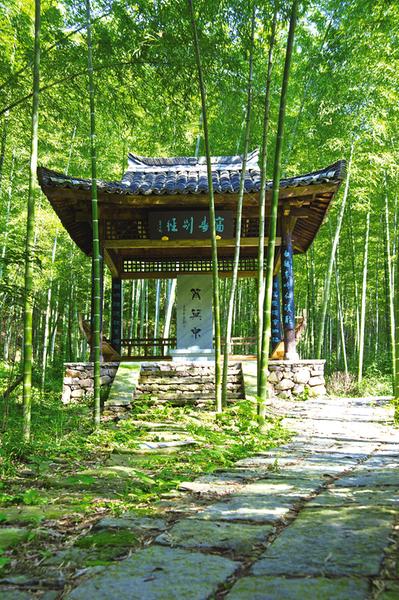

王紫君 制图 石碑上刻写苏轼《净因院竹轩》

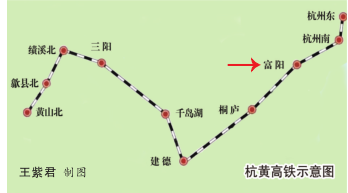

石碑上刻写苏轼《净因院竹轩》 蒋金乐/文 项文军/图

书法史上,著名的苏黄米蔡,都是宋朝人。现在我说的是苏黄朱张,显然不是讲书法,四个人也不在同一朝代:宋朝的苏东坡、元朝的黄公望、明朝的朱耷即“八大山人”、现代的张大千。

苏轼《净因院竹轩》 苏东坡先后两次到杭州做官,任通判和知州,相当于杭州的市长。现在我们能看到他老人家写富阳的诗,从诗题来看,他先后到过新登、富阳城西虎山的普照寺、城西三桥的妙庭观、新登的青牛岭、万市南新、洞桥等。

苏东坡非常喜欢与僧人交友,也留下来不少轶事美谈。有资料说当年鹳山吉祥寺的方丈是四川眉山人,与东坡居士是同乡,因此,他曾再三去相见。

我这里不说别的,单说他在净因院留下的诗。净因院在富阳城东二十里远的庙山坞。东坡留下了一首诗《净因院竹轩》:

轩前有竹百余竿,节节浑如玳瑁斑。雨过风清谈般若,琅玕声撼半窗寒。

庙山坞里,的确是一片竹海。因此,这个竹轩非常因地制宜,诗,也写得非常对景。

黄公望与《富春山居图》 苏东坡之后300多年,已是改朝换代,到了元朝。

元朝嘛,黄公望出现了。

因为黄公望曾任浙西廉访使的书吏,常来富阳,而他70岁时,又选择庙山坞结庐。黄公望看到了苏东坡的诗,因而黄公望留下来一首《题苏东坡竹》:

一片湘云湿未干,春风吹下玉琅玕。强扶残醉挥吟笔,帘帐萧萧翠雨寒。

很明显,这是“和”苏东坡《净因院竹轩》的诗。黄公望“和”了苏东坡一首诗,并且黄公望在70岁时,就选在庙山坞坞底,大约相距净因院二里地的位置,住下来了。

这一住,就住出大事来了。以后的故事我们就知道了,他把自己的家额叫作“小洞天”,尤其是“至正七年,仆归富春山居,无用师偕往,暇日于南楼援笔写成此卷……”

《富春山居图》就在这个山坞诞生了。

大痴道人(黄公望)太喜欢这里了,他给自己又取了一个号,叫一峰道人。友人还写诗给他:“富春山水终嘉遁。”

我找到了他写庙山坞的三首诗。这三首诗都是题画诗,画看不到,诗留下来了。在第一首诗中,他说“有客茅茨里,居然隐者风”;第二首中,“阿翁结屋秋山巅,秋色秋光纷后前”,“何来白鹤传雪茧,却是阿翁松下遣”;第三首,“结茅离市廛,幽心幸有托。开门尽松桧,到枕皆丘壑。”

他说,住在这里,竟忘了自己还在尘世中,言下之意,就是自己在做仙人了。他题额为小洞天,因为道家认为天下有十大洞天,三十六小洞天,七十二福地。洞天福地,就是神仙住的地方。

庙山坞,的确是黄公望的洞天福地,在这里,他不仅画出了《富春山居图》,也享受到了高品质的神仙生活。他在诗中高兴地写道:“搜奇选异忘岁华,服术养芝颜转少。”因此,他能如此幸福长寿。

八大山人朱耷“家住富阳上” 黄公望之后,又是300来年,朱耷出现了。朱耷何许人?八大山人是也。

朱耷是明太祖朱元璋的后代,不幸的是,他19岁时,明亡,因此,他的人生就完全变了。此后,他的一生几乎不用真名,想出了许多稀奇古怪的名字,隐名埋姓,以避祸害。最后,以八大山人闻名于世。他写“八大山人”四字时,以草书连缀,有时似“哭之”,有时似“笑之”,寓意哭笑不得。为什么叫“八大山人”?一种说法是,他认为“四方四隅,唯我为大,而天大于我者”,故号“八大”。另一种说法,他曾出家,“尝持《八大人觉经》,因号八大。”

不必细究,总之,是有难言之隐。他的名号和题画诗一样,总是话里有话,寓有深意。而其中心思想,就是“复明抗清”,不愿做清朝人。因此,他曾有13年的出家修佛,又有26年的入道悟真,晚年重过俗世生活。

他的经历,与黄公望真有几分类似,朝代更换,入道修身,寄情书画,陶然山水。他曾写诗:“研之一峰砚,余为老王墨。”可见他对黄公望笔墨的追随。

也因此,他会来到富阳,追寻一峰仙踪,写下如此直抒胸襟的诗句:

净云四三里,秋高为森爽。比之黄一峰,家住富阳上。

张大千与《富阳》一诗 2011年5月,我在参与编辑富阳赴台湾“山水合璧”的摄影集《诗画·富春山居》时,意外地在一本有关黄山的墨迹汇编上,发现了张大千的手迹。诗是这样的:

云起云收百态陈,山头磥砢自粼粼。平生低首黄公望,结宅应须住富春。

此诗看上去与八大山人的有异曲同工之妙,起首都写云,结句都说要像黄公望那样,住到富阳来。

原来,在1931年,张大千和大哥张善子两家结伴,从杭州上船,溯钱塘江、富春江、新安江而至黄山,沿路写下几十首诗,而第一首诗,就是这首名叫《富阳》的诗。

诗题下,他还有一段文字:“江上有筲箕泉、鸡笼山,山亦称一峰山,黄公望隐于此,因以为号。”看到此书的同时,我从书房中找出《张大千书画集》。一页一页翻过,竟然发现了张大千的一件扇面,张大千书写的八大山人的《富阳》诗。这,也就解开了之前所说的两首诗“有异曲同工之妙”的缘由,张大千的确读过八大山人的诗。

如此说来,就有了这样一段穿越千年的诗会奇缘:

苏东坡(1036年至1101年)在富阳庙山坞留下了《净因院竹轩》;约300年后,黄公望(1269年至约1354年)读到苏轼的诗,并和诗一首。约300年后,八大山人(1626年至1705年)追寻大痴仙踪,来富阳写下“比之黄一峰,家住富阳上”的诗句。过了约300年后,张大千(1899年至1983年)也慕大痴仙迹,到富阳,步八大山人后尘,写下“结宅应须住富春”的诗句。

这是一种怎样的传承与奇缘?

相信,这场穿越时空的千年诗会,会有新的诗篇。

本期视觉设计 俞薇 黄公望结庐处筲箕泉碑亭

黄公望结庐处筲箕泉碑亭 王紫君 制图

王紫君 制图 石碑上刻写苏轼《净因院竹轩》

石碑上刻写苏轼《净因院竹轩》