上海站南广场 赵江炜 摄

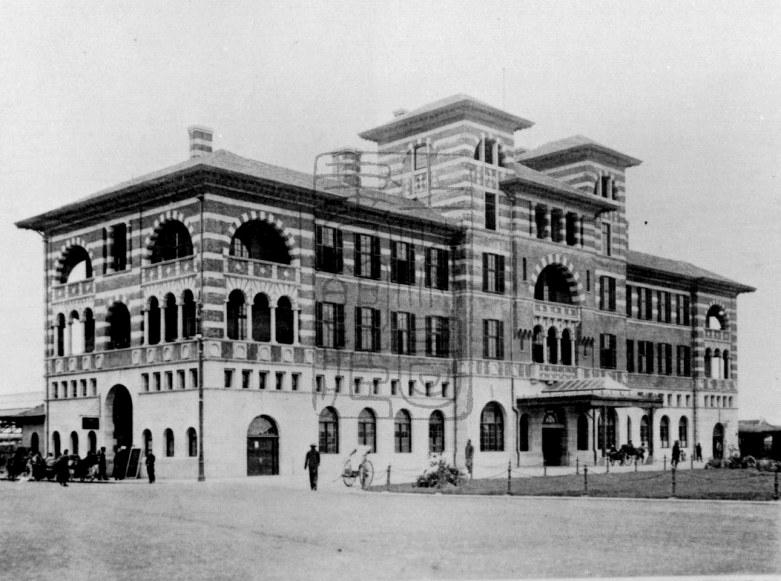

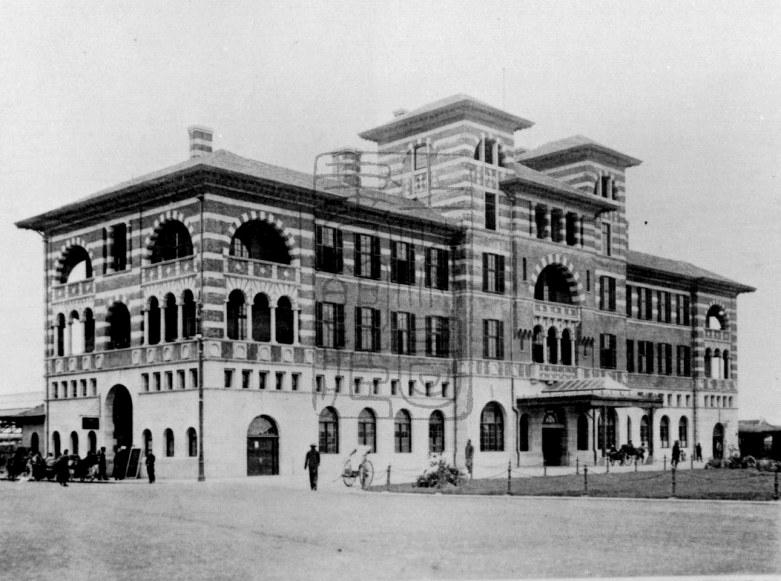

上海站南广场 赵江炜 摄 20世纪初沪宁铁路上海车站

20世纪初沪宁铁路上海车站 1958年上海站牌楼

1958年上海站牌楼 20世纪70年代上海站站房

20世纪70年代上海站站房 20世纪90年代上海站夜景 张连喜 文

20世纪90年代上海站夜景 张连喜 文

刘建春 杨阳 蒋辰奇 供图

百余年沧桑巨变,百余年风雨兼程,合着中国铁路改革发展的铿锵步伐,镶嵌在东海之滨的一颗璀璨明珠——上海站走过了不平凡的历程。 20世纪80年代 上海老北站站房简陋

1876年7月中国第一条投入运营的铁路——吴淞铁路在上海苏州河北岸设上海站,这就是上海站的前身。建站后,因吴淞铁路、沪宁铁路和沪杭铁路的变迁,车站几度重建。

我于1981年初到上海站(老北站)贵宾室工作,先后担任客运员、客运值班员。那时上海站候车室分南区候车室、北区候车室,旅客候车时冬季寒风刺骨,夏季汗流浃背。南区有7个站台,北区有4个站台。行李房也分南区行李房、北区行李房。旅客上下车、托运行李十分不便,走错南区、北区候车室现象屡见不鲜。

每年春运,车站候车室内人满为患,辟出广场作为临时候车区。寒冬时节,天寒地冻,风吹雨淋,拖儿带女、大包小包的旅客们个个叫苦不迭。那时,车站的党员干部职工和我们这些入党积极分子组成了春运突击队,无论休班或下夜班,只要车站有需要,一声令下招之即来,在广场上维持秩序,送饭送水,扶老携幼,引导旅客进站。

在老北站工作的那段激情燃烧的岁月,我穿着西装,接待外宾、首长;脱下西装,打扫厕所卫生。那份工作热情,至今难以忘怀。

梦寐以求的上海新客站是同事们茶余饭后的热门话题。上海站的员工朝思暮想,盼着早日“入驻”上海新客站。

1987年 上海新客站建成运营

1987年12月28日,上海新客站竣工并投入运营,上海终于有了一座与之相称的陆上新大门。这天下午2:45,我受时任上海铁路局局长韩杼滨的委托,请出席上海新客站开站典礼的时任中共中央政治局常委、国务院副总理姚依林题词。我说道:“首长,今天是上海新客站开站的大喜日子,请您为上海新客站题词助兴。”姚依林同志欣然接受,当即挥毫写下:“人民铁路为人民。”时任上海市市长江泽民同志为上海新客站题词:“坚持一流标准,管好上海新站。”

设计新颖的上海新客站在国内首次采用“高架候车、南北开口”的布局。自动扶梯、彩色电视大屏幕,电子控制检票机、大型彩色磁翻牌显示屏、空调候车室、快餐厅、咖啡厅等先进设备设施,吸引着国内外人士纷至沓来。那时,我工作非常忙碌,经常要接待党和国家领导人来车站检查指导工作。路内外来上海新客站学习观摩的人络绎不绝。当年仅有的16个国家驻上海总领事馆的夫人们,在上海市人民政府外事办主任赵云俊的牵头下,组团参观上海新客站。那天,我为领事夫人们在这座称为“水晶宫”的新客站作导游讲解。为展示上海新客站的一流服务水准,我与广播指导刘如意老师合作,她主播中文,我主播英文,上海新客站在全路第一家推出以《紫罗兰》为背景音乐的中英文双语广播。1996年,在加拿大、日本和上海教育学院专家的指导策划下,上海站又一次在全路领衔推出中英日三国语言广播,获得中外旅客的好评。

上海新客站投入运营后,我任车站服务部党支部副书记,组织员工们参与策划征集企业精神和企业形象用语。上海新客站“站兴风正建文明窗口,人和情暖让旅客满意”的企业精神,“服务只有起点,满意没有终点”的企业形象用语,被上海市评为最佳企业精神和最佳企业形象用语。上海新客站作为国内多功能、综合型的现代化车站,被铁道部作为客运大站样板,在全国铁路推广。上海新客站的故事被编入20世纪80年代上海市小学语文教科书,并发售纪念站台票和参观券。上海电影制片厂为上海新客站拍摄了故事片《红帽子浪漫曲》。

新世纪 沪上特大型铁路枢纽

2000年10月1日,上海站南立面改建工程胜利竣工并启用,展现了开放的上海陆上大门的新形象。2010年,为迎接上海世博会的召开,上海局投入3.5亿元,对上海新客站再次进行大规模整修翻新。车站以崭新的面貌迎接2010年上海世博会的召开。

乘着铁路改革发展东风,沪港列车、沪萨列车、先行号快速列车、庞巴迪京沪直达列车、行包专列等新型列车先后从上海站首发,流动售票车、售票大卖场等客运服务新举措不断推出。

2006年7月1日上海南站开通运营,2010年7月1日上海虹桥站开通运营。上海站现成为连接京沪、沪杭甬、沪宁城际3条高速铁路和京沪、沪昆2条既有铁路的特大型客运枢纽,从这里每天到发的千余列旅客列车,可到达全国除台湾以外的所有省、直辖市、自治区。

作为上海站历史的见证者,我全程参与策划筹建了上海站站史馆,让更多的人能够从中看到一段历史,传承铁路精神。

上海站南广场 赵江炜 摄

上海站南广场 赵江炜 摄 20世纪初沪宁铁路上海车站

20世纪初沪宁铁路上海车站 1958年上海站牌楼

1958年上海站牌楼 20世纪70年代上海站站房

20世纪70年代上海站站房 20世纪90年代上海站夜景

20世纪90年代上海站夜景