金辰/图

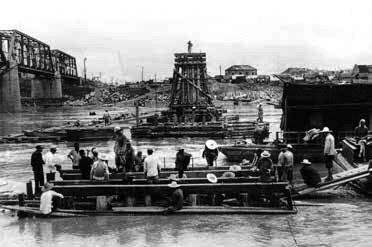

金辰/图 第三支队指战员在波涛滚滚的淮河上,采用大型木笼填石作基础,组立木排架桥墩

第三支队指战员在波涛滚滚的淮河上,采用大型木笼填石作基础,组立木排架桥墩 施工部队赶在洪峰到来之前,建起木排架桥墩,开始架梁

施工部队赶在洪峰到来之前,建起木排架桥墩,开始架梁 乘坐火车旅行,你会发现,几乎每座较大城市的周边,都环绕着丰富的水源,一条江或一条河,养育了这座城市,人们亲切地称它为“母亲河”。沿着蚌埠站向北1.9公里,即是著名的淮河。

朝霞初升,河水如练,漩涡充满了韵律感。站在河边,过河的船只近得触手可及。江边的柳树林里,漫步着假日里的人们。最醒目的还是矗立在淮河之上、河道南北的淮河大铁桥,该桥2019年被列为全国文物保护单位。

淮河铁桥于1909年12月开工建设,1911年5月15日建成,为9孔跨度62.8米的柏式下承钢梁,全长586.28米,是津浦线上仅次于黄河桥的大铁桥。

淮河铁桥是沟通南北交通的要道,每遇战争,必为兵家争夺之地。1938年初,日寇兵临蚌埠。2月2日,中国军队撤离时以水为兵,炸毁大桥。日寇侵占蚌埠后,于同年9月修复。1949年1月16日,当解放军迫近蚌埠时,国民党第96军刘汝明部以20吨炸药炸毁大桥,声闻数里。

修复原桥,工程量巨大,需时较久,不能适应军事形势的要求。

4月16日,军委铁道部滕代远部长在天津召开的党代会上对参会的铁道兵团第三支队政委徐斌说:“修复淮河大桥要8个月到1年,那怎么行呢?我要你们修座便桥,3个月完成。你们有修松花江大桥的经验,就把这个任务交给你们三支队!”他当即亲自签发了命令。

接到命令的第二天,支队长彭敏即带领总工程师王传记和几名工作人员坐汽车赶到蚌埠,了解大桥的损毁及水文地质情况。苏联专家根据对德作战修复第聂伯河桥的经验,提出修临时木便桥的建议。经过对5种抢修方案进行比选,确定在正桥上游30米处,先修建一座半永久性的渡河便桥,以保证军运。主跨采用16孔25.46米上承钢板桁梁,两端为2孔及3孔12.5米工字梁,采用木桩、木笼填石及木笼填石固桩等基础,木排架墩,全长500.38米。

经过筹备,修建工程于5月1日开始,铁道兵团第三支队和徐州抢修大队担任建桥任务,配合的有皖北三分区的3000多名民工、蚌埠市150多名木工,还有从山东荣成县赶来的十余人的潜水队。时值淮河春汛,几乎天天下雨,淮河水面宽约300米,最深处已达12米。工人们在寒冷的风雨中不停歇,在炎热的烈日下不懈怠,拼命往前赶工期。

当架设第八号到第九号桥墩的钢梁时,因水流湍急,上游冲下来的大石头将水下沉箱堵住了,无法固定。眼看着架桥机的重量压得桥墩倾斜了60厘米,情况十分危急,必须立即固定水下沉箱。紧急关头,潜水队长、共产党员王吉珍担负了这一重任。他不顾疲劳,连续下水5次,潜入12米深的湍流。当第6次下水时,由于连续工作了5个多小时,过度疲劳,不幸被急流卷入沉箱的空格里,撕破了潜水衣,献出了年轻的生命。队员孟昭礼、王廷和接着下水,终于完成了挂钩任务,排除了险情。

修建淮河大桥,集中表现出了工人阶级顽强的斗争精神和创造智慧。人们不管风吹雨打,日夜奋战,肩膀被钢轨磨破了,擦干血迹接着干,左手受伤了换上右手。在吊滑车时,潜水员搏击在急流的寒水中,随时都有被冲走的可能。起重工人为了完成空中拼对桥梁,攀登在离水面六七米高的宜斜木板上作业。与天斗,与水斗,还要与人斗。敌军飞机不时来轰炸,在修桥中以身殉职的有:刘建国、李鸿顺、周福贵、周建武、任武志。

60个日日夜夜过去了,终于在淮河上奇迹般地建好了一座半永久性的渡河便桥,16孔、505米长,高出水面12.5米的大桥似长虹卧波,飞架在滔滔大河之上。6月30日试车,限速25公里。7月1日在淮河北岸举行通车典礼,无数群众从四面八方来到桥头,敲锣打鼓、燃放鞭炮,祝贺大桥建成通车。

修建工程比原计划提前一个月竣工,共用木材1.2万根、石头1.3万立方、钢铁120吨。修复大桥也是在和时间赛跑,必须赶在洪水到来之前完工。在新桥落成的第三天,淮河的洪水就暴发了。由于计算精确、设计合理、质量良好,便桥巍然屹立于滚滚激流,中断许久的津浦线再次畅通,有力地支援了江南的解放战争。

1949年11月16日,济南铁路管理局组织修复原淮河铁桥,次年7月4日竣工。在修建过程中,两次遇到洪水灾害,国民党反动派的飞机多次袭扰,铁路工人王焕伦被炸死,起重班长宗恒秦在对梁时牺牲,刘际法因公殉职。

1949年7月1日和1950年7月,中国人民解放军铁道兵团第三支队司令部、政治部和济南铁路管理局先后立碑撰文,缅怀修桥指战员和铁路职工的功绩,将修桥的英雄壮举载入史册。

来源:《长三角革命史话》

金辰/图

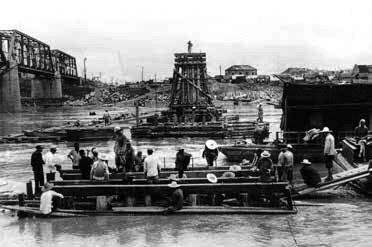

金辰/图 第三支队指战员在波涛滚滚的淮河上,采用大型木笼填石作基础,组立木排架桥墩

第三支队指战员在波涛滚滚的淮河上,采用大型木笼填石作基础,组立木排架桥墩 施工部队赶在洪峰到来之前,建起木排架桥墩,开始架梁

施工部队赶在洪峰到来之前,建起木排架桥墩,开始架梁