虞晓

歌德说:“一个人不应该虚度一天的时光,他至少应当听一曲好歌,读一首好诗,看一幅好画……”当我手捧英国艺术史家贡布里希《艺术的故事》一书时,感觉每一刻都没有虚度。

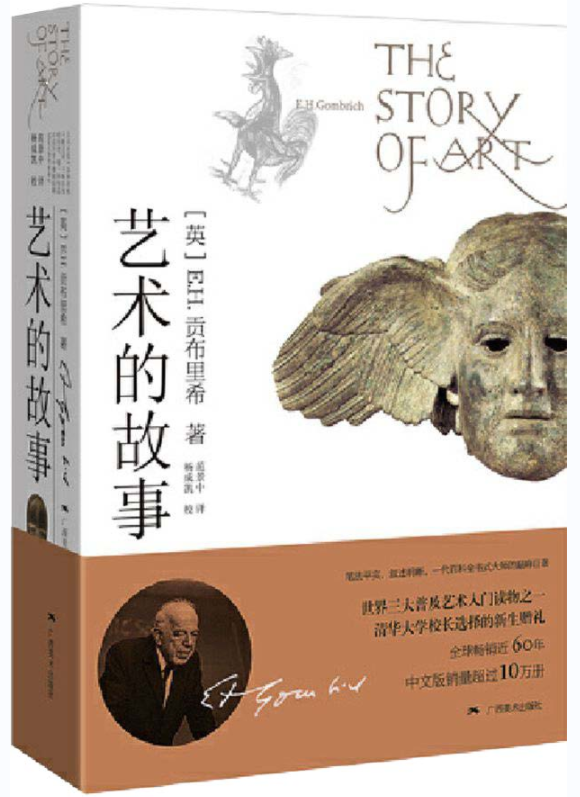

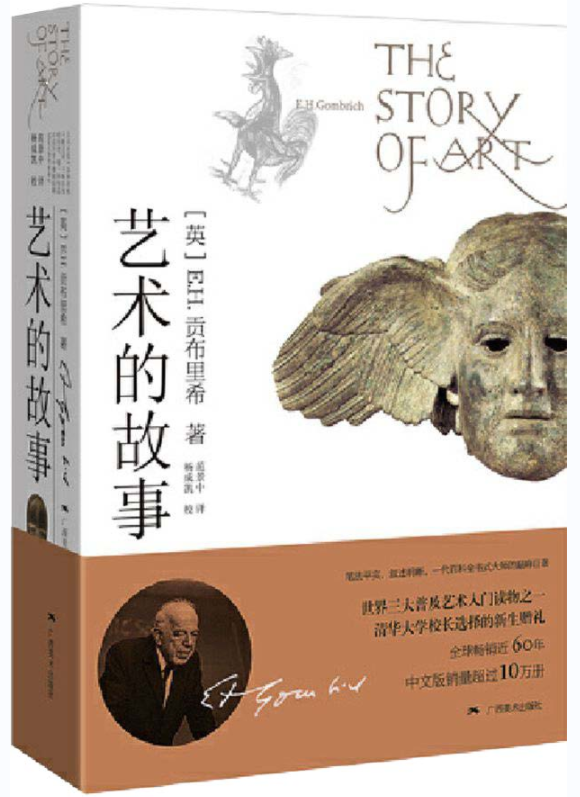

书很厚,近700页,也很精美,装帧、插图都是,更有魔力,拿起就不想放下。这书原本是写给青少年看的,所以用了讲故事的方式,逻辑清晰、语言流畅,在轻松勾勒具体作品特点的同时,又带出时代氛围。在选择绘画、雕刻、建筑等艺术作品时,作者自定了几项原则:“自己见过的、能用插图复印出来的、属于真正的艺术品、发誓不被个人观念所诱惑”,因此,书中作品以欧洲为主,绘画占比重,带有一定的局限性。

此书对我影响至深。它拓展了我对人类文明的认知。人类文明从何而起?大概是从有了人类印记开始的吧,其核心就是艺术作品,这些作品大都有两个特点:渴望被他人发现,渴望超越生命的限制。如今,当我们目光接触到几万年前西班牙一个洞穴中的岩壁画——成群的野牛,依然被那古老的灵性所触动,那些鲜活的存在,仿佛是从很远的地方发出的信号,把我们与创作者联系起来,而我们,在找到类似归家感觉的同时,又有了将古人的启示传递到未来的责任。书中呈现的遗物、遗迹和废墟,都是人类巧手匠心的丰碑,它们征服了时间,也彰显了人类的创造力、雄心壮志,以及美好期冀,它们串起了人类文明。

阅读此书的过程,也是艺术鉴赏力提升的过程。在讲述拉斐尔《草地上的圣母》这幅作品时,配上了四张速写图,上面是圣母与两个孩子的不同姿态、不同比例,随着作者的叙述,读者就能深深体会到最终作品的内在和谐,物物各得其所。在揭秘《蒙娜丽莎》为何广受欢迎时,作者指出其神秘性来源于模糊性,她那著名的笑,似嘲弄、似欢欣、似悲悯,带着不同心绪走到她面前的人,都能得到情感共鸣,可以说,一千个人心中就有一千个蒙娜丽莎。贡布里希告诉大家,欣赏一幅作品,要尽可能多地了解与作品相关的内容,呈现的主题、所处的时代、作者的风格等等,这样,你的感知点才能更可能多地与作品触碰、连接,发生化学反应,产生心流的感觉。他也提醒道,要多看原作品,细细体会,眼光会越来越老辣、独到,感受力会越来越强。

最为重要的是,此书将我从某个泥潭中拔了出来。曾经很长一段时间,自己为欣赏不来的一个著名画家的画作而自惭,怎么努力弥补都无济于事。《艺术的故事》的导论中,开篇就是这样一段话:“实际上没有艺术这种东西,只有艺术家。”我豁然开朗,瞬间释然。每件艺术作品,都是艺术家才华、情感、经历的综合体现,有着鲜明的个人烙印,既如此,欣赏不了某位画家作品也是情理中的事,这与好人不一定能成为每个人的朋友是一个道理。

有没有这样的感受?当你去的地方越多,就会走出地域的偏见;见的人越多,就会走出身份的偏见;读的书越多,就会走出时代的偏见。《艺术的故事》具有这三重功效,随时翻阅,不亦乐乎。