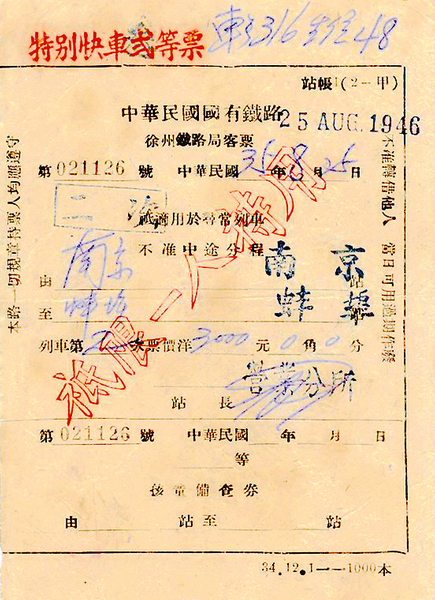

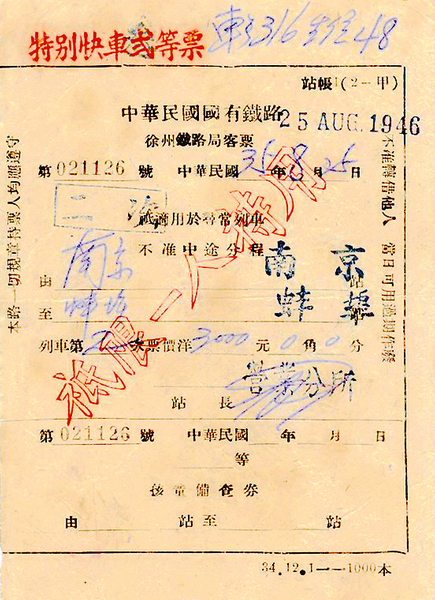

“对号列车”车票 王庆庆/供图

“对号列车”车票 王庆庆/供图 李子明

晚清时期,在中国铁路诞生后的很长一段时间,火车大多数都不实行对号入座。当时的火车票票面上也只有发到站、票价、车厢等级等信息,没有座位号。旅客全都是上车自己找座。到民国时期,为了便于一些有较高需求的旅客乘车,铁路也开行了部分“对号入座”的列车。这些车,人各一座,不用抢座,也不拥挤,但是车票很贵。由于长三角地区经济发达、客流量大,因此中国最早的“对号列车”也在这里诞生和发展起来。

中国铁路最早实行对号入座制度的列车是“首都特快”,运行于南京和上海之间。“首都特快”首先是追求速度的产物,早期的京沪铁路全程运行时间在8个小时左右。比如,1913年宋教仁被刺前准备乘坐的那趟车,晚上11点出发,第二天早7点到达南京。此后,这一数字不断缩短,在“首都特快”开行前,京沪之间已经开行了“飞快车”,全程运行时间缩短至5小时50分。这一成绩已经非常不错,不过铁路部门还是不满意,1936年,国民政府铁道部命令京沪沪杭甬铁路管理局抓紧筹备更快的列车。经过多次试验,最终将时间缩短至4小时50分左右,时速80公里。

新的列车命名为“首都特快”,于1937年1月1日正式上线运行。列车停靠上海、吴县、无锡、武进、镇江、南京六站,其余小站均不停。“首都特快”每天开行两趟,第一趟车17:30从南京下关站开出,22:20到达上海北站,全程4小时50分;第二趟车8:00从上海北站开出,12:48到达南京下关站,全程4小时48分。

除了速度快,“首都特快”最大的特点是实行对号入座,这是中国铁路破天荒式的创举。根据1937年1月《“首都特快”订座办法》,“首都特快”的对号入座是这样实现的:“首都特快”车内座位,一律编列号码,并由车站免费发行座位票,票上印明座位号码,于旅客购票时随同客票发给座位票,旅客持票乘车、对号入座。

“首都特快”的这一创举优势明显,有记者观察后报道:“普通快车往往挤得水泄不通,后至者几无立锥之地,两两相较,其于旅客之舒适相去殆有霄壤欤。”

“首都特快”是民国铁路的一大进步,只可惜生不逢时,几个月之后,全面抗战爆发,上海、南京等地也很快沦陷,民国铁路的这一努力化为乌有。抗战胜利后,各条铁路普遍人山人海。抗战前,一些有钱人想坐火车又不想跟普通乘客挤在一起,完全可以买头等、二等车,这些车厢人很少,非常舒适。抗战胜利后的几年,由于车少人多的矛盾加剧,所有的车厢都变得一样拥挤。一些有钱人不能通过多花钱换来更舒适的乘车环境,他们迫切需要一种更贵更高级的列车,于是,“对号列车”再次兴起。津浦线的胜利号、建国号,京沪线的金陵号、凯旋号,沪杭线的西湖号、钱塘号等都是当时知名的“对号列车”。

丰子恺的《〈又生画集〉自序》在结尾特意注明“民国卅六年二月十四日子恺记于金陵号第二车厢第十二号座上”,可见作者对这个座位的看重。一位旅客第一次体验了凯旋号列车,他饶有趣味地记录下了车票上的“潜规则”:“车厢中若为一排三座、一排二座者,其〇字与三字,必为双座,若四字与七字,尽为三座。尤以五字及八字,定系三座中之一中间位置。在未登车前,得着车票,一观察票上号码,可以(见)其座位环境。”

“对号列车”车票 王庆庆/供图

“对号列车”车票 王庆庆/供图