王庆庆/供图

王庆庆/供图 杨玲

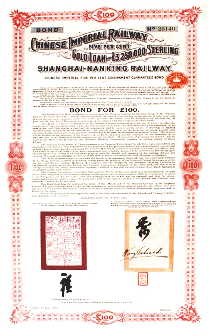

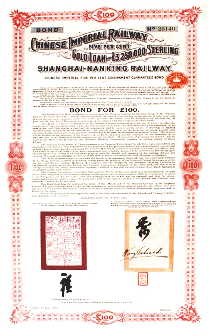

这是英国当年为修筑沪宁铁路依据《沪宁铁路借款合同》发行325万英镑债券中的一张(上图)。

沪宁铁路仅300多公里,从动议到建成历时13年,经历了由官督商办到官办外债铁路的演变。1894年时任湖广总督兼任两江总督的张之洞提出沪宁铁路修筑的动议,他认为:从上海修铁路经苏州、镇江到南京,并从苏州旁通杭州,对“商务、筹饷、海防”三方面均有益。他的提议得到了清政府的批准。张之洞为防止“利权外溢”主张以官督商办的方式,“筹一段之款,办一段之路”,避免用洋债、洋股,但是招股数月,没有结果,最后清政府只能采取分段筹筑的方法,以官款先办苏沪一路。

1896年8月,张之洞与直隶总督王文韶会奏,将沪宁铁路划归盛宣怀主持的铁路总公司办理。清政府允准,并决定以官款修建上海至吴淞一段铁路,到1898年12月,仅恢复了吴淞至上海铁路全线长16.93公里的铁路,其他路段只能选择日后再进行招股继续展筑。

当时,清政府在甲午战争中的大量军费开支及战后对日巨额赔款,使清政府在战后出现了前所未有的财政危机,沪宁铁路建筑计划的实施面临着官款难筹的窘境。甲午战争后有限的华商资金对商办铁路缺乏信心,清政府在铁路建设资金的筹措上面临着商股难集的被动局面。19世纪末西方资本主义国家从自由资本主义阶段过渡到垄断资本主义阶段,他们国内市场狭小、资本过剩,竭力以资本输出代替以前的商品输出;攫取在中国修筑铁路的特权、为中国铁路提供贷款成了他们资本输出的最有效途径,这对于国内资金严重短缺的清政府来说,无疑是提供了一根救命稻草,尽管这种融资方式需要付出的代价很大。

在这样的背景下,清政府确立“借债筑路”的政策,为沪宁铁路外债的筹措大开方便之门。1896年10月,清政府以谕准设立铁路总公司的方式宣布了“借债筑路”的政策。沪宁铁路最终在官款无着、商股难筹以及帝国主义列强的争夺下,由官督商办演变成了一条由英国承建的官办外债铁路。

1898年英国政府以“利益均沾”为由向清政府索要沪宁铁路的筑路权,腐败软弱的清政府未敢拒绝。同年5月在上海签订了《沪宁铁路借款草合同》,合同共25条,其借款额规定为不超过300万英镑。1899年,英国因忙于其在南非镇压布尔人的殖民战争,此事搁置。1902年,随着南非战事的结束和《辛丑条约》的签订,英国终于再提沪宁铁路旧事。1903年7月,极其苛刻的《沪宁铁路借款合同》正式签订,借款以债券形式由英国在伦敦开始发售。合同条款对本金及折扣、利息率、还款方式等做了明确要求。

实际上,1904年7月第一次发行的225万英镑债券,在当时已足够筑路之用,但英方坚持以借款合同规定为据,强行发售三批债券,致使沪宁铁路每公里造价高达9万多银元,成为当时清政府修筑的最贵的铁路,而且筑路和经营权也都落入英国人手中。在晚清诸多铁路外债中,沪宁铁路还本付息机制达到了顶峰。

沪宁铁路从动议到建成历时13年。建成后,确实达到了“商务、筹饷、海防三方面均有益”的目的,而中国人民也付出了极其沉重的代价。

集团公司党委宣传部供稿

王庆庆/供图

王庆庆/供图