记者 朱明轩/文 梁力/摄

寒冬时节,长三角多地气温降至冰点以下,浙东滨海,宁波舟山港铁路穿山港站(见图①②)依旧火热繁忙。这里24小时不停运转,平均一分钟就有一个海铁联运集装箱被卸下班列,奔赴深蓝、走向世界。

这条2020年正式启用的海铁联运专线穿山而来,成为连接世界第一大港与内陆腹地的钢铁动脉。而守护这条动脉的,正是杭州物流中心宁波营业部宁波舟山港穿山港站的9名货运员。他们平均年龄29岁,用一趟趟满载“中国制造”的海铁联运班列,让陆地铁路网与“21世纪海上丝绸之路”无缝衔接。截至上月31日,他们已连续953天轮班作业,累计到发集装箱超过160万标箱。

“12小时干不完,就轮班干24小时” 随着“中国制造”的崛起,宁波舟山港穿山港区(见图④)的集装箱吞吐量增势迅猛。集团公司携手宁波舟山港,共同打造铁路穿山港站,于2020年4月15日正式启用。从此,这个拥有千万标箱吞吐能力的集装箱码头,整体接入海铁联运网络。

从2020年的6.8万标箱,到2021年的33.6万标箱,业务量强劲增长。“我们要保证每一个集装箱的安全到发和装卸,必须守好海铁联运铁路端的最后一道关。12小时干不完,就轮班干24小时。”穿山港站负责人黄荣坚定地说。就这样,这支队伍从最初的晚上能休息,到只有后半夜才能休息,直至24小时连轴转交替休息,人员轮班、设备轮修、装卸不停成为常态。

2021年5月23日,穿山港站正式实行24小时轮班制。从这天起,该站货运员办公室的灯就再没熄灭过。

穿山港站距离宁波市区约60公里,开车要一个多小时,货场方圆5公里内连一家小卖部都没有,更别提点外卖了。“出不去,进不来。”黄荣打趣说。就是这样的环境,他们从开站坚守至今。

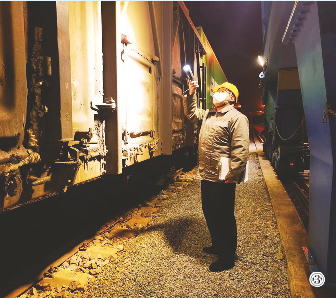

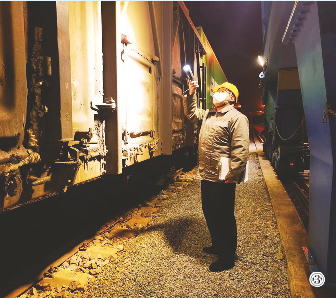

2023年除夕夜,站内依然灯火通明,老家在嵊州的货运员赵磊和老家在余姚的货运员汪恺怡各自带了些酱鸭、海鲜和饺子等家常吃食在跨年。还没吃完,对讲机中就传来了班列抵达的消息,两人放下碗筷,拿起摄像手电就走向装卸线。

“班列装卸作业牵一发而动全身,特别是晚上,到达相对密集,作业节奏必须加快。别说过节了,刮风下雨都不能耽误。”赵磊告诉记者。为了能够在雨雪等恶劣天气下正常作业,他们还用胶带为每部摄像手电做了保护罩。

900多天来,这支队伍就这样被一趟趟班列带着作业节奏,每完成一趟卸车前交接检查作业,还没歇半小时,下一环节的装车后交接检查作业就开始了。他们的坚守成就了海铁联运除夕不打烊、假日不休息,确保一个个满载“中国制造”的集装箱奔赴深蓝、走向世界。

“每一趟班列都非常重要” 2023年12月2日10:00,正在调休的黄荣被一阵急促的电话铃声惊醒,一趟集装箱班列因集中到达量较大,被保留在宁波北站。但这趟班列上有部分集装箱的船期将至,次日上午就要离港,必须赶在次日凌晨3点前完成卸车。

黄荣迅速记下关键信息,向中心调度汇报情况,涉及集团公司调度、货运、车务、机务等系统的“大联动机”开始运转,最终在多个站段和部门的通力协作下,被保留的集装箱班列提前送抵穿山港站,黄荣带着当班同事,连夜作业(见图③),顺利将该批集装箱按时交付给了客户。

这样的应急处置已成他们的日常。海铁联运不分白天黑夜,黄荣更是练就了一听到铃声就能“秒接”的本领。“每一趟班列都非常重要,一趟班列‘卡壳’,接续班列都受影响。”宁波营业部党总支书记张维告诉记者,“现在穿山港站实行三班倒,1个班2天2个人,3个人机动排班,确保24小时全覆盖不断档。”

临近晌午,记者跟随货运员张元杰来到刚刚抵达的一列海铁联运班列前。只见他熟练地从车尾开始,逐一检查每个集装箱和货车的技术状态,并核对班列信息,一趟来回接近2公里。“我们是陆海连接的关键环节,作业质量和效率直接影响货物的出口效率。”张元杰一边弯腰检查货车底部的U型环制动防脱装置,一边告诉记者。负责运输调度、装卸车作业组织和列车装载质量检查等工作的他们,在每趟班列装卸前都要进行一次全面细致的检查作业。

穿山港站启用伊始就采用全班列的运输模式,出口货物在发运端就化零为整、整装整发,公交化的开行带来了稳定的大运量和相对固定的运输节奏。为进一步提高装卸效率,集团公司还联合港口,创新采用直装直卸模式,集装箱卸车后直接出港送达指定位置,免去堆放环节;4台门吊采用前卸后装双路双循环模式,让装车和卸车同步进行。中转环节的减少和作业效率的提升,一趟海铁联运班列的装卸作业时间,由2个多小时压缩至1个半小时。日均装卸能力也逐步提升至12列。

他们是共建“一带一路”的参与者 年轻的队伍有活力更有担当。记者在会议室墙上揭挂的车间季度三星职工考评表中看到,黄荣和他的同事们已连续多个季度交替“霸榜”。

这支队伍来自五湖四海,因一趟趟海铁联运凝聚在一起。对象在老家安徽砀山的货运员寇子璇,每次休班都会回去。他腼腆地笑着说:“虽然离家900多公里,但坐高铁只要6个多小时,一点不耽误谈恋爱。能在两座城市间工作生活,又能为共建‘一带一路’作贡献,我感到‘双倍’的自豪和骄傲。”

有着这份荣誉感和使命感的不止寇子璇一个。随着长三角1至3小时高铁都市圈的逐步扩大,以及国内路网的加速密集,每个铁路人都切身感受到高铁发展为工作和生活带来的便利。

身为海铁联运的守护者,他们参与共建“一带一路”。“这两年活儿越来越多,以前一双鞋能穿半年,现在3个月就磨平了。”寇子璇说。“核对票据时,看到新能源汽车、电缆、变压器、文具等越来越丰富的出口商品,打心眼里觉得祖国强大了。”货运员严翔接上话茬。

2022年,该站海铁联运业务量55.6万标箱;2023年,海铁联运业务量超64万标箱……

货场的繁荣蓬勃,映射出中国高质量共建“一带一路”的强劲活力。

休班时,年轻人会结伴登上货场旁的总台山烽火台,站在山顶的望港亭,远眺穿山港,一艘艘满载“中国制造”的远洋巨轮慢慢消失在海平线,一辆辆集装箱卡车穿梭如织,一趟趟海铁联运班列抵达又出发……他们在平凡的岗位上,用一个个日夜的接续坚守,确保一趟趟海铁联运班列牵手港口与铁路,连接起世界与中国。