编者按:12月26日沪苏湖高铁正式开通运营。沪苏湖高铁由上海虹桥站开出,途经江苏省苏州市,终至浙江省湖州市湖州站。乘坐沪苏湖高铁由东向西,风景如画、生态优美。本期特辟专版,呈现沪苏湖高铁的建设亮点及新建车站图景。

凌湖架桥,美景如画

凌湖架桥,美景如画

复兴号平稳运行

复兴号平稳运行

沿线生态环境美丽

沿线生态环境美丽

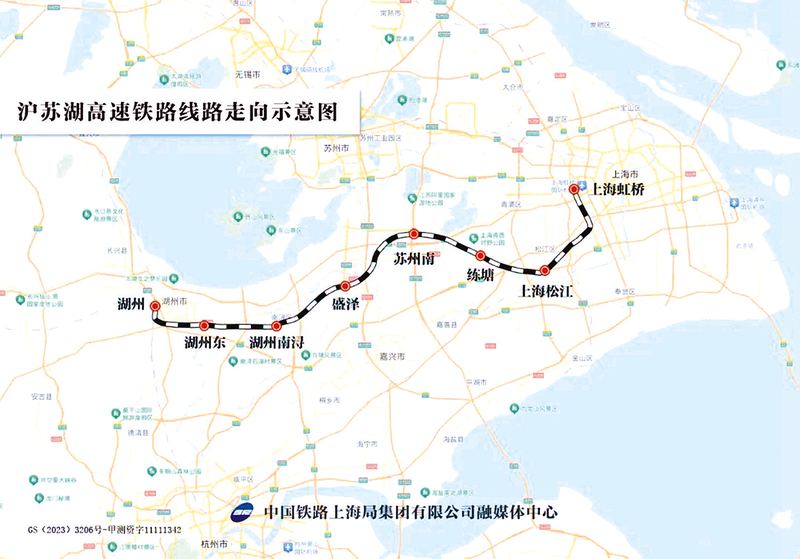

沪苏湖高铁线路走向示意图制图:殷超

沪苏湖高铁线路走向示意图制图:殷超

蒋雨鸥

12月26日9时45分,沪苏湖高铁正式开通运营。杭州机辆段高铁司机钱东值乘的G9508次列车,与上海机辆段高铁司机万金贵值乘的G9501次列车,分别从湖州东站、上海虹桥站首发开出,相向而行。两列动车组,如同一对硕大的织梭,穿过岁月经线,在长三角绵密的铁路网上,渐次勾勒出花团锦簇的“江南天路”。

沪苏湖高铁,由上海虹桥站引出,途经江苏省苏州市,终至浙江省湖州市湖州站,线路全长164公里,设计时速350公里,设上海虹桥、上海松江、练塘、苏州南、盛泽、湖州南浔、湖州东、湖州8座车站,成为连接长三角地区经济、文化的又一条重要纽带,为长三角一体化高质量发展注入强大动力。

从“物理线”到“心理线”——彰显融合理念

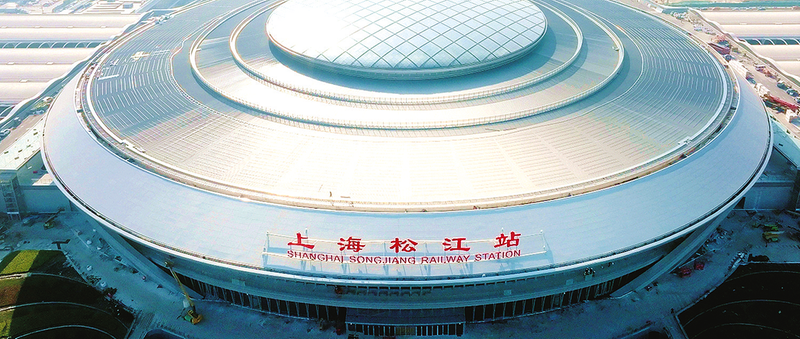

上海松江站南进站口处,是一片开放的台阶,支撑起两边高高的平台,像图书馆,也像阶梯教室。试想阳光晴好的午后,候车旅客和周围居民可以惬意地坐在台阶与平台上,晒晒太阳、喝喝咖啡、看看风景、读读闲书。

“这是我们精心设计的一处‘城市舞台’。”上海松江站设计总负责人薛慧明介绍,“通过这种设计,模糊了‘站与城’之间的物理界线和心理界线,为旅客和周围居民营造舒适独特的站城融合体验,形成面向城市和公众的高铁活力空间。”

在因地制宜、站城融合的设计理念下,上海松江站创造性地将新建站房、既有站房、综合服务中心、轨道交通9号线等一体规划设计、一体建设实施,整合了铁路、地铁、公交、出租车等多种交通车场,富集了城市文化、商业展示、市民休闲等多种功能,形成了一座“站城融合”的大型综合交通枢纽。站房东西两侧设有高架车道,下部联通车道连接南北两大社会停车场,高效完成了社会车辆和出租车辆的集散功能,确保了枢纽进出站的客流畅通。

站房与城市交融,不仅是理念的创新,而且大大节省了土地资源,为城市的可持续发展开辟了更多空间。

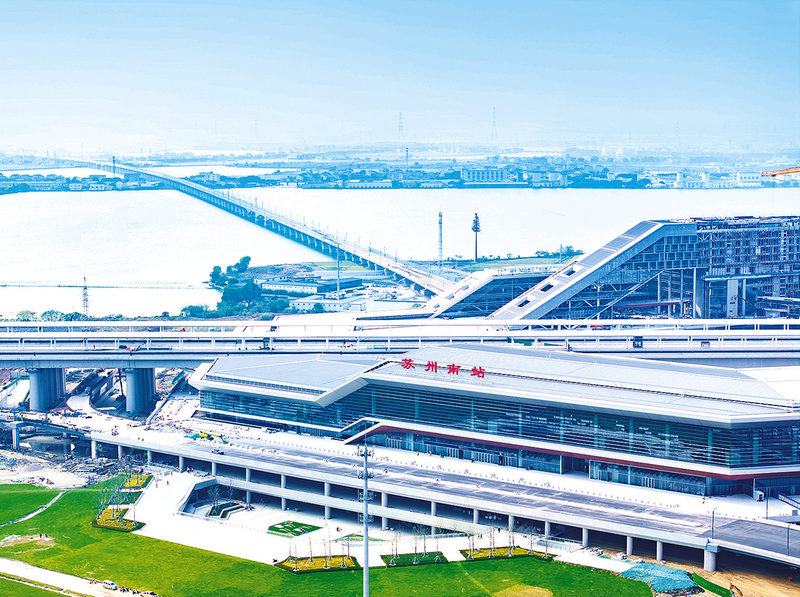

处于沪苏湖高铁和通苏嘉甬高铁的十字交会点的苏州南站,也是依据这种理念,采用“Z”形非对称布局,既解决了铁路十字交叉车场复杂的交通问题,又集约利用了土地空间,形成了一个完整的开发区域,使得车站与城市功能之间的流线更加顺畅。

网友们笑称苏州南站为“六边形车站”,既是形似,更是赞美苏州南站像“六边形战士”那样“全能”,在交通畅行的同时,兼具服务型公寓、酒店、会议中心、科技办公等功能,真正成为综合性“高铁商业中心”。

从“安全关”到“质量关”——熔铸科技创新

抵达上海松江站时,正是初日昱昱之刻,阳光穿过站房两侧镂空处,洒落一地波光碎金。抬头看去,采用点状膜结构创新成果的半透明吊顶,随着光线变幻,把纵横交错的铝板、钢条,倒映成一潭斜横疏影,引入自然采光的同时,有效降低夏天室内热辐射,为旅客候车提供舒适的室内环境。

这个美丽的采光吊顶,面积超过1.5万平方米,重达3000多吨。5月6日,在多台机械设备配合下,重达3086吨的主体结构、长度达1.8公里附属马道、1.5万平方米采光顶幕墙龙骨及部分玻璃在地面组合装配后,一次性整体提升安装至40余米高的顶部、这种全要素组合整体提升工艺应用,在国内尚属首次,不仅保障了吊顶整体的美观性,更大大节约了施工工期。

仰望“星空”,更要脚踏“实地”。得益于智能机器人技术,上海松江站地面光滑如镜,瓷砖铺贴“天衣无缝”,在今年夏天最炎热的时候,保质保量完成了施工进度。智能“小泥瓦匠”机器人,采用超轻量化大臂展、大负载机械臂、全向移动底盘、干砂浆搅拌装置,凭借导航寻路、砂浆找平、毫米级整平、震荡密实等数字化处理能力,实现自动高效作业。一台“小泥”机器人,施工工效每天可达90平方米,精度控制在0.5毫米,效率比传统铺贴提高了24%。一台机器“小泥”,相当于2~3个人工铺设工作量,既保证质量,又节约工期。

数智化技术,铺设钢轨的效率更高。沪苏湖高铁正线有343铺轨公里。为了确保全线按期贯通,建设时使用了中铁二局自主研发的CYP500型群枕式长钢轨铺轨机,建立轨道信息化管控平台,实现了铺轨施工组织的智能化、信息化、专业化、绿色化,以单日最高12公里的轨道铺设速度,仅4个月就实现沪苏湖高铁正线贯通,为全线开通运营打下坚实基础,充分体现了新质生产力效能。

从“实用型”到“美学范”——绽放一站一景

沪苏湖高铁的美凸显在精心设计,将沿线地方人文和大美山河融入站房,打造既符合铁路规范要求又独具沪苏湖特色的最美站房。在建设中,突出源头设计和文化传承,充分汲取地域文明养分,浸润江南文化精髓,精挑细选站房设计方案和装修方案,系统展示沪苏湖地区自然人文元素,倾力打造“一站一景”。

上海松江站以“花开无限环、云间映玉兰”为设计理念,建筑形态流畅而富有变化,既构建了多维度的城市界面,又形成具有科技感、未来感的城市形象。枢纽以新建松江南站站房为主体面向城市广场,弧形开放的姿态,传递了上海文化海纳百川的包容气度。

练塘站以“潺潺流水 魅力练塘”为主题的构思立意,建筑的创意以“潺潺流水魅力练塘”为设计立意,提炼江南特有的潺潺流水形态,通过简洁的建筑语汇编织出富有时代特征、蕴含地域符号的现代交通建筑形象。

苏州南站充分尊重场地水乡本底,融合水乡及园林设计元素,营造枢纽所在地特征。提取“因地制宜”的苏州园林设计哲学,以“六合归芯”为主体设计概念,营造理性的空间与体验感,建构生态绿色建筑、探寻人文环境,提高辨识度,为旅客带来愉悦舒适的出行体验。

盛泽站建筑立面为方形体块内包椭圆形“蚕蛹”,同时用金属栅格表现丝绸的柔和曲线,建筑室内吊顶采用穿孔铝板,通过穿孔铝板的颜色和穿孔大小勾勒出柔美的曲线,体现盛泽“绸都”美称,建筑室内通风口采用象征水纹的装饰铝板,体现盛泽水乡文化风貌。

湖州南浔站以“泛舟水乡、古镇新韵”为主题的构思立意,以南浔水乡常见的轻舟形象和流水意象作为设计元素,诠释出南浔站的古镇新韵。造型意象深度吸取了南浔古镇独特的地域文化,建筑中心的弧形屋面与起伏的大雨棚交相辉映,形成动感的韵律,犹如涌动的水流,彰显出南浔这座江南古镇的文化底蕴。流线型的大屋顶与突出的进站门厅形成重檐格局,形如门户般的檐下空间,体现出南浔站愿为城市客厅欢迎八方来客的美好愿景。

湖州东站以“水漾丝路,湖倾万锦”为设计理念,对传统文脉进行现代演绎。用凝练的设计语言,打造一个简洁优雅、飘逸柔和的整体。室内空间铝板、吊顶、风口等细部充分融合地方文化特色,体现湖州人文之韵、科技之新、生态之城。

从“发展观”到“环保观”——呈现生态人文

首发列车行经元荡湖时,湖面縠纹微皱,湖畔枫林尽染。烟水苍茫,长天一色;芦荡摇曳,凫雁低徊。

山湖大美,万物有灵。为保护元荡湖、三白荡等12处重要湿地和水源保护区,沪苏湖高铁在规划设计与施工建设中,巧妙融合了高速铁路的便捷高效与“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,设计过程坚持环保选线,绕避环境敏感区;采取有效措施减振降噪,防治生态破坏和水土流失;强化工程景观设计,注重与沿线环境协调,最大限度减少对自然生态的影响,实现铁路建设与生态环境的和谐共生。

在元荡湖段的施工过程中,环保理念始终贯穿于各个环节。从施工方案的优化到施工材料的选用,再到施工废弃物的处理,全部严格按照环保要求进行施工,定期组织环保检查和监测,确保各项环保措施得到有效落实。

“我们摒弃了传统水中栈桥钢围堰施工方法,以更为环保且高效的双排钢管桩围堰形式取而代之。”中铁十四局沪苏湖站前四标项目部项目书记刘周继介绍,“这一创新举措,有效地将水中施工转变为陆地施工,极大地减少了施工过程中的水体污染风险。”

桥梁结构设计上,沪苏湖高铁在元荡湖段采用了40米预制箱梁,墩台数目显著下降。元荡湖全段5.25公里,共减少31个墩台,大大保护湖泊生态。

河网密布、湖泊众多,这条高铁所经地区是江南水乡的代表,不仅是自然生态景观的荟萃,也遍布着历史人文的菁华。掠过东方明珠耀眼光华,途经三千年姑苏的粉墙黛瓦,掀起太湖水雾的朦胧面纱……沪苏湖高铁,仿佛置身于幽深的闾阎雨巷,给世人展露出更为静谧纯粹的江南。

朱家角、练塘、金泽、盛泽、震泽、织里、黎里、南浔……这些自古以来“养在深闺人未识”的水乡古镇,在沪苏湖高铁的聚光灯下,搭乘着新发展的高速列车,驶向更为璀璨的明天。

古老的东吴大地,就这样拨响沪苏湖高铁的新弦,奏响一曲繁荣经济、创新科技、绿色和谐的依永和声。

新站风貌  湖州东站

湖州东站

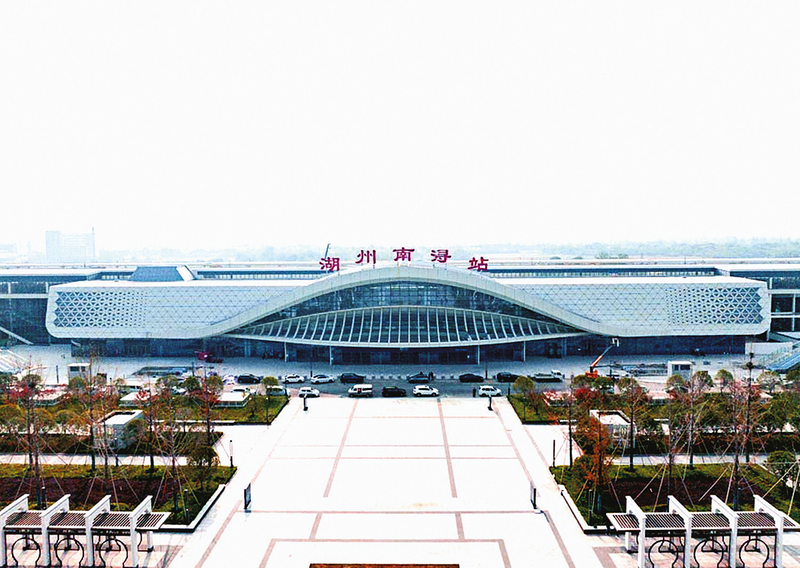

湖州南浔站

湖州南浔站

盛泽站

盛泽站

苏州南站

苏州南站

练塘站

练塘站

上海松江站

上海松江站

扫一扫,看新线宣传片

扫一扫,看新线宣传片

扫一扫,看复兴号驶《梦回千年寻古韵》 入天空之镜

扫一扫,看复兴号驶《梦回千年寻古韵》 入天空之镜

本版摄影与供图:殷超、孔令震、叶飞、罗雯佳、王敏、李政学、陈镓骆、吕杰琛、丰成林,及上海铁路枢纽建设指挥部