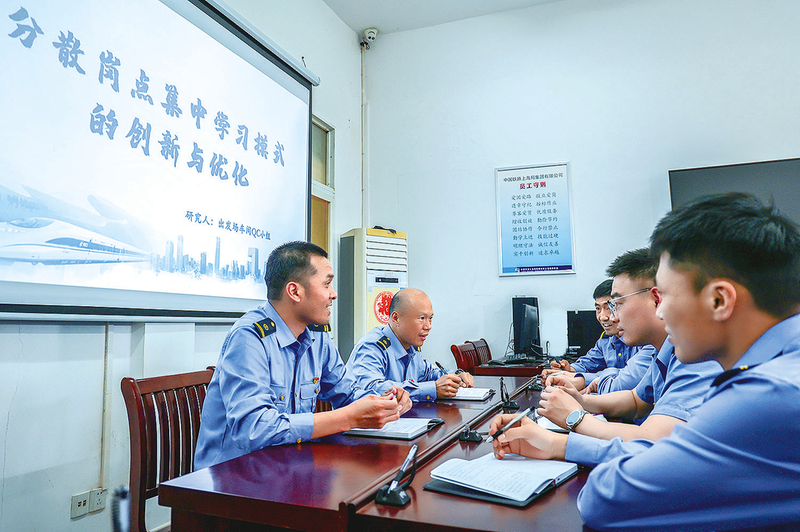

学习取得进步获同事点赞

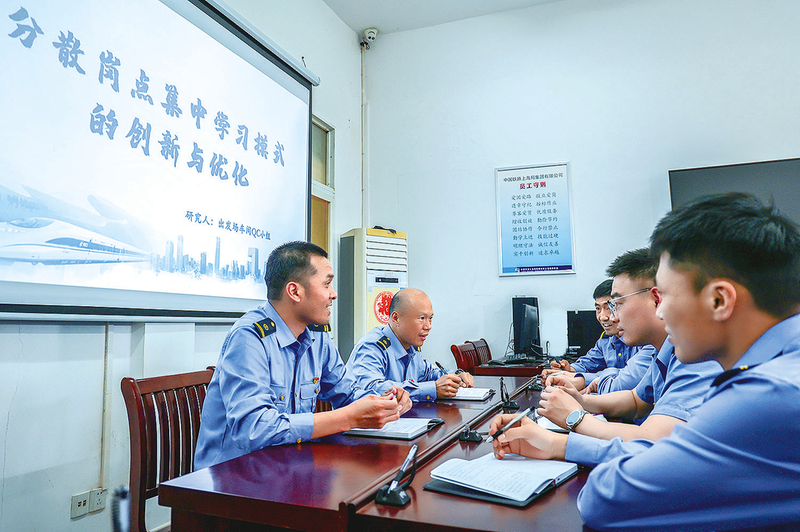

学习取得进步获同事点赞  讨论学习方式优化方案

讨论学习方式优化方案 杨宇翔 文/图

清晨7点20分,南京东站出发场行车岗的王鹏博走进点名室。他掏出手机,熟练地点开“考试宝”App,屏幕上弹出一段标题为“铁路防洪防汛应急指南”的微课视频。10分钟的视频配着5道随堂测试题,他边看边嘀咕着思考。

半年前,这样的场景可不多见。那时,王鹏博的“学习装备”是一本被翻得卷边的旧手册,封面上还沾着茶水渍。每逢考试前,他总得熬夜突击,嘴里念叨:“规章这么多,比厂子里的车号还难记!”如今,他成了车间里的“积分达人”,甚至开始琢磨自己录个小视频分享经验。

一场“时间争夺战” 在南京东站出发场,每天有上千趟列车从这里编组出发。车间8个岗点分散各处,百余名员工四班轮转,想组织一次全员学习非常难。车间主任陆洋回忆:“前年夏天搞防汛培训,通知发下去三天,还有一半人没签字确认。最后考试,行车岗的理论良好率还不到60%。”

转机出现在今年4月。技术骨干王翔带着组员蹲点调研,发现行车岗最头疼的是“时间碎片化”——任务密集时段长达4小时,而传统集中学习要占1小时,导致参与率不足40%。带着问题找答案,在车间组织的蹲点反馈会上,车间主任兼QC小组组长的陆洋提议,要破解“分散岗点学习难”。

在研判过程中,车间QC小组决定“化整为零”。他们用鱼骨图梳理出四大症结,最终敲定方案:把学习时间切成早、中、晚三个“黄金30分钟”,员工可自由选择时段;任务间隙再塞入10分钟“知识零食”,比如一段动画微课或五道速答题。为了接地气,组员们还化身“一线侦探”——列尾摘挂岗的周寒超吐槽:“手册200多页,找个防溜作业流程得翻半小时!”第二天,QC小组就上传了按岗位定制的“学习包”——列尾作业指导书。周寒超乐了:“这才是对口菜,直接下锅!”

“游戏化”学习的魔力 调车岗的周佳豪是个“95后”,平时爱刷短视频。车间推出“积分换礼”后,他脑洞大开,把枯燥的《防溜作业规程》编成顺口溜,配上魔性背景音乐拍成短视频。视频里,他举着木止轮器边跳边唱:“红牌挂,绿牌摘,手闸拧紧别懈怠!”这段短视频一夜之间火遍车间群,周佳豪不仅赚了15个积分,还被主任点名表扬:“年轻人会整活,学习也能这么潮流!”

不过,有人欢喜有人愁。行车岗的江满意连续两次抽考不合格,被王翔约谈。原来,他总想着“临时抱佛脚”,结果微课没刷完,题库也没摸透。王翔没批评他,反而递上一张个性化学习计划表:“你看,早班前30分钟学理论,午休做测试,晚上睡觉前听案例音频。试试?”江满意半信半疑照做,一个月后竟考了80分。他挠着头笑道:“原来学习像打游戏,得按攻略来!”

知识生态的“野蛮生长” 改革三个月后,车间悄然冒出一群“知识创客”。上行出发场的徐明远把《接发列车标准化流程》画成思维导图,色彩斑斓的线条间还标注着“坑点预警”;有着几十年工龄的助理值班员张国富在徒弟的帮助下录制了一套《出发场内主要故障案例及解决方法》的视频课,背景里就是实际作业的场地,真实感拉满。这些原创素材被上传到车间百度云盘的“智慧粮仓”,下载量噌噌上涨。

最让陆洋感动的是劳务工周佳豪的逆袭。他只有中专学历,过去一考试就垫底。如今靠着“黄金30分钟”反复刷题,加上把规章抄成小纸条贴满工具箱,竟在集团公司职业技能竞赛中拿到第二名,成功转正。领到正式工牌那天,他眼眶泛红:“以前觉得学习是文化人的事,现在才知道,肯下功夫就能打个翻身仗!”

站台上的“蝴蝶效应” 学习改革的成效很快蔓延到作业现场。某天深夜,暴雨突袭,淋了雨的试风作业仪突发故障。若是过去,助理值班员得翻手册、打电话请示,至少耽搁20分钟。但那天,当班的董成金迅速反应,脑海中的微课《出发场内主要故障案例及解决方法》自然弹出,一边回忆步骤一边操作,终于使试风作业在原定时间内完成,没有耽误正点发车。事后他感慨:“那视频我刷了三遍,闭着眼都能背步骤!”

数据印证了变化:员工集中学习参与率从40%飙升至96%,业务考核优秀率翻了两倍,现场违章率下降35%。就连“中时”这类技术硬指标也压缩了5%,陆洋笑称:“这是学习力变生产力的最佳证明!”

每个岗点都是“加油站” 如今,南京东站出发场车间的故事被写进《培训管理手册》,成了兄弟单位争相取经的“样板间”。陆洋的办公桌上摆着一沓排班表,他正和QC小组开发“班次学习 助手”——输入排班信息,系统自动推送“学习套餐”。比如早班员工起床前收到语音课,夜班员工睡前刷题库,真正实现“无缝衔接”。

这不,身为首席技师的黄晋最近就迷上了录制微课。他举着手机在调车场转悠,拍下老师傅们的实操技巧,配上字幕发到群里:“这叫‘实战宝典’,比纸上谈兵管用!”年轻员工纷纷跟帖:“黄叔,下期拍个铁鞋制动法呗!”

从“赶考”到“乐学”,从“单打独斗”到“智慧共享”,这场变革没有高深的理论,只有对一线痛点的细腻体察。当学习不再是负担,而成了闯关游戏、创意工坊甚至人生跳板,每个平凡的岗位都开始迸发不平凡的能量。或许,这就是铁路人“始终在路上”的最好诠释——不仅让列车飞驰,更让知识与希望生生不息。

学习取得进步获同事点赞

学习取得进步获同事点赞  讨论学习方式优化方案

讨论学习方式优化方案