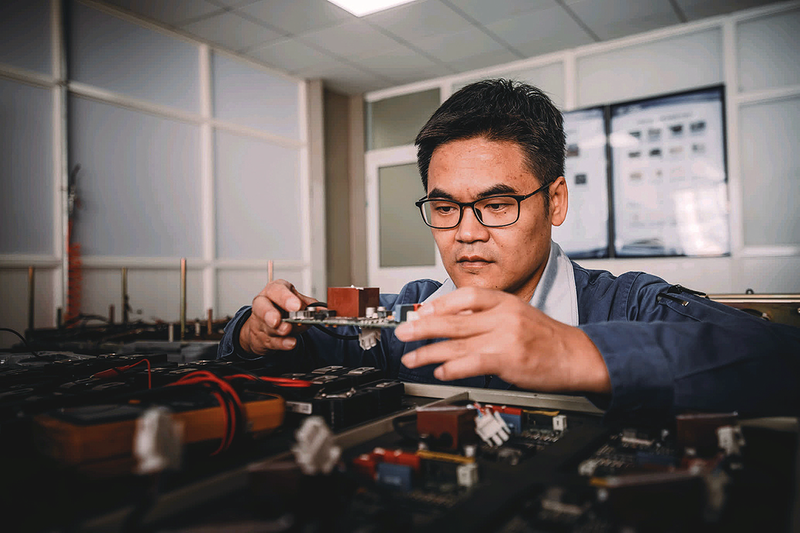

研究动车组电路板

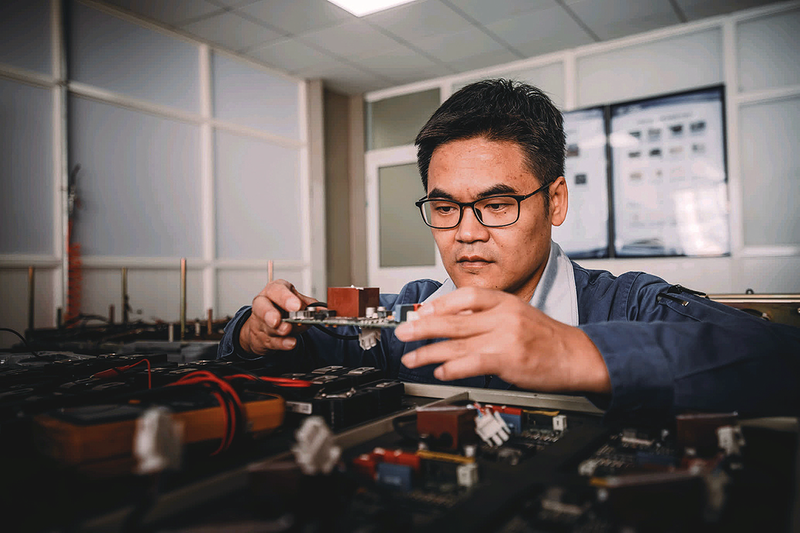

研究动车组电路板  调试动车组

调试动车组  讲解动车组电路图

讲解动车组电路图 蒋雨鸥/文 王博文/摄

浓夜笼罩下的上海动车段动车检修基地,一片华光璀璨。一列列动车组收敛了白日风驰电掣的速度与激情,静待数百名检修职工为它们健康体检,整装洗尘。

忙碌的身影中,有一人自带“光芒”——他是国内第一代动车组机械师、全国动车高级检修金牌工匠;他是立足长三角、辐射全路的电力电子部件自主维修技术“终结者”;他是传说中从不出错的上海局集团公司首位动车组高级修调试主操作手,众人心中敬佩的“华哥”;他先后荣获全国劳动模范、五一劳动奖章、交通技术能手;他在第三届大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛上,入选首批200位大国工匠人才,被授予“大国工匠”

荣誉称号

——他,就是上海动车段首席维修师张华。他将最美好的年华,毫无保留献给了中国高铁运维事业;用匠心与坚守,铸就了一段关于精准、责任、卓越的“零差错”传奇。

淬炼·从“有心人”到“主心骨” 1997年盛夏,骄阳似火。刚从苏州铁路机械学校毕业的张华,怀揣着对铁路事业的无限憧憬走进单位,立志要在这里闯出一片天地。

被分配到车电车间空调班组后,张华面临的第一个挑战,就是检修普速客车车底的电力分线箱。这个位于车厢连接处下部的设备,需要检修人员钻入车底作业。当老师傅询问谁愿意尝试时,年轻的张华当仁不让,钻进了狭窄的车底空间。

万万没有料到,一股恶臭扑面而来。原来,分线箱正上方就是列车卫生间直排口,经年累月的污秽在箱体表面凝结成厚厚的污垢。锈死的盖板纹丝不动,张华只能侧头仰面,一手扶着箱体,一手抡起榔头和凿子,一点点敲击。每一次用力,都震得虎口发麻;每一下敲击,都有污物迸出,很快粘满了浸透汗水的工装。

终于完成检修任务,从车底钻出时,整个人好像从泥潭捞出,手臂肿痛了三天。 这次艰苦的经历并没有让张华退缩,反而激发了他骨子里的倔强。他暗下决心:既然选择了这份职业,就一定要做到最好。

从此,张华开启了他的“有心人”之路。白天,他寸步不离地跟着师傅,仔细观察每一个操作细节;晚上,他挑灯夜战,反复研究图纸,熟记理论知识。功夫不负有心人,没过多久,张华就能独立完成检修任务。老师傅们纷纷夸赞:“这个小伙子既勤快又爱钻研,有手有心。”

在一次棘手的故障排查中,张华初露锋芒。那是一节绝缘不良的客车车厢,显示接地故障。组员们按照惯例逐项排除,最终确定问题出在电加热器上。然而,当大家将车厢里几十个电加热器全部仔细检查一遍后,却发现个个完好无损。

重新检测,依然无果,接下来只能大规模排查整个车厢线路。一节车厢,上百条电路,全埋设在厢体和地板下面,全部撬开检测,工程量巨大。就在大家一筹莫展之际,张华在车厢里默默走了两圈,指着一处茶水柜下面颜色崭新的胶皮地板说:“把这里打开看看。”

大家将信将疑地撬开地板,几颗钉子赫然在目。张华不慌不忙地拿出兆欧表,一只表笔接车厢体,另一只对着钉子逐一“点”试。一颗、两颗、三颗……当他“点”到第五颗钉子时,兆欧表发出清脆的“嘀嘀”声——故障点找到了!原来,是更换地板的师傅不慎将钉子钉穿了电加热器的线路,造成了绝缘不良。

在场同事无不惊叹,纷纷追问他是如何发现的。张华平静地分析道:“我的检修经验是,新动过的地方最容易出问题。这节车厢里,只有这块地板颜色最新,从这里下手,应该没错。”“张工,神了!”同事们的赞叹声发自肺腑。这份“神”,并非天赋异禀,而是源于日常万千次细致观察与总结淬炼出的非凡洞察力,是一个“有心人”千日之功后,厚积薄发的崭露。

破壁·从“零起步”到“技术领军” 2009年,中国高铁发展进入快车道。上海动车段筹建了动车组高级修基地,并在全段范围内选拔优秀技术人才,已然成为检修骨干的张华,义不容辞投身这一全新领域。

然而,当他真正接触动车组检修时,才知道面临的挑战有多大。作为高度复杂的机电一体化产品,动车组具有数十万个零部件,上千张写满了英文、日文等专业术语的说明书,电路图摞起来有几尺厚,如同“天书”一般。

在青岛四方主机厂学习期间,张华白天登车顶、钻车底、进车厢,实地了解每个部件的结构功能;晚上翻图纸、查资料、悟原理,不放过任何一个学习机会。

为了加深理论记忆,张华琢磨了一套“实践记忆法”。一次,在司机室操作调试项目,带教老师按下开关时,张华火速跑出司机室,顺着梯子冲到车顶,亲眼确认了车顶部件的响应动作;进行走行部操作时,他又迅速钻入车底,观察部件联动关系。几次三番,带教老师有些不解:“小张,你不好好跟着我看,进进出出折腾什么?”

张华赶忙解释自己的“实践记忆法”:用电器实际关联动作印证图纸,加深记忆。老师听后既惊讶又感动:“这个办法虽然有效,但是这上中下三层,一天要跑百十个来回,太辛苦了吧?”果然,不到一周时间,他的脚板就磨出了水泡,鞋底也开裂了。但他毫不退缩,几乎把所有空闲时间都放在了技术钻研上,最终熟练掌握了CRH2型车近千张电气图和配线图纸,对所有电气部件的位置、功能、状态了然于心。

2010年7月,沪宁城际CRH2型动车缓缓驶入上海动车段高级修基地——这是长三角铁路动车组的第一次自主三级修,张华成为“首列调试主操作手”。

八十多个调试项目,四百多个数据和指标,不能出现任何闪失。作为整个团队的“技术领军”,张华对照操作工艺流程,与十几名机械师默契配合。每一步检修都做到细致精确,每一项性能都调到最佳状态。经过十多天夜以继日的奋战,所有调试数据准确无误,所有指标优良通过!

首胜,仅是征程开端。随着高铁快速发展,越来越多的动车组进入高级修,传统检修方式难以适应。如何通过技术创新,在既有场地提升维修效率?这个问题一直困扰着张华。

有一天,张华陪家人逛街,在商场儿童区,他看到几个孩子在玩小火车,把一节节车厢拆分、组合,火车一会儿变成四节,一会儿变成五节……张华突然灵感迸现:动车组的调试检修,是不是也可以通过灵活拼接来进行?

张华立即赶回单位,着手研究“单元级调试法”。然而,将灵感变为现实的道路充满艰辛:动车组每一节车配套设备不同,作用也不同,几节组合效果最理想?如何将各节的供电和通信环路重新打通?脱离“列车大脑”,如何控制电气设备工作?

为了破解这些难题,张华先后设计出三套方案,经过团队反复研究论证,最终确定了“按一个变压器负责4节车厢作为一个动力单元”的方案。他带领团队扎进成百上千的复杂电路和数据协议中,一段段打通环路,重塑作业流程,完善工艺标准,优化作业指导书。

攻关路上,难乎其难。最大的难题是开发“动车指令模拟控制器”——在动车组部分设备拆除独立检修期间,用来替代“列车大脑”。为了解决这个难题,张华带领团队熬了大半年的夜,眼睛长期面对电脑屏幕,酸胀疼痛,眼药水成为常备选项。经过上千次试验,采集海量数据,终于突破技术瓶颈,实现了对“列车大脑”的任意接管。

2018年,国内首个以动力单元为对象的调试检修新技术横空出世。16节编组的动车组被“拆分”为四组,同时交由四组人员作业,解决了动车组在架车机上无法同步开展有电和无电作业的检修难题,让动车组高级修变得更加灵活高效,直接缩短近4天检修周期,整体检修效率提升13%。这项技术荣获全国职工优秀技术创新成果奖,推动了动车组高级修领域的生产组织变革。

薪传·从“工班长”到“灵魂导师” 2013年8月,张华担任列调一班工长,大家亲切称为“华哥”。面对一个团队,他感觉担子更重了,为此专门买来管理和心理学书籍,开始埋头学习。妻子心疼劝慰,他却笑着说:“带人与维修不一样,带人要带心,不学习就不能胜任。”

张华的带徒之道,既有严师要求,更有兄长关怀。他根据每个徒弟特点,量身定制培养方案。陈骏亚是西南交大电气工程专业的研究生,理论知识扎实,聪明机灵,但对现场实践缺乏经验。一次处理故障时,陈骏亚快速在图纸上找到了故障点,张华却笑了笑,让他继续再查。陈骏亚很是不服气:“明明就是图纸上这个点,还要查什么呢?”

张华耐心传授,现场讲解动车组出现故障的复杂成因,如何理论联系实际,融会贯通;如何通过细察入微,准确找到问题本质。经过类似的一次次言传身教,陈骏亚迅速成长为车间CRH2型的诊断工程师。

为了让陈骏亚成为“多面手”,张华鼓励他发挥专业优势,开展技术创新。动车组的辅助变流器,相当于动车组的“心脏”,为了实现自主检测,张华让陈骏亚动手搭建辅助变流器地面工作系统。陈骏亚很快在电脑上建好了仿真模型,但要把模型变为实物并非易事。在开发过程中,他们发现市场上根本没有现成的滤波器来匹配。陈骏亚主动请缨设计滤波器,可是自制滤波器经过多次调试,都无法正常工作。

面对挫折,陈骏亚有些气馁,张华耐心鼓励:“创新的过程,失误是难免的,只要我们考虑再全面些,工作再细一些,肯定会成功。”经过师徒两人不懈努力,终于设计出了参数最佳的滤波器。他们研发的“动车组辅助变流器检测技术及平台研究”项目,经国铁集团科研项目结题,取得专业最高A类评价,获得上海局集团公司科技进步奖一等奖,并取得四项国家专利,每年节省一千万元的委外检测维修费用。

另一位高徒王超,动手能力特别强,做事认真肯吃苦。张华为了历练他,总把他带在身边,先从车底检修做起,再到车内调试,不断引导鼓励他通过现场检修实践,积累丰富经验,终于把他培养成主操作手,熟悉所有检修作业。

为了让王超参加全路机械师技术比武,张华毫无保留地传授自己的竞赛心得,认真对他进行理论和实作辅导。经过悉心传教,王超2020年以精湛的技能夺得全路动车组维修师技术比武第一名,被授予“火车头奖章”和“全路技术能手”称号。师徒两人先后取得全路技能比赛最高荣誉,一时成为行业佳话。

为了提升全员检修水平,张华特别注重团队建设。他在班组开展“家属访问日”活动,邀请职工家属参观工作环境,增进家庭成员之间的理解尊重,增强团队凝聚力。周一下午的班组学习日,他总是亲自授课,将复杂的作业指导书逐项拆解,化繁为易,编制了64份简明扼要的“岗位揭示卡”和8条形象生动的作业“一口清”,方便班组对标作业。

张华在言传身教下,先后培养了百余名动车组运维领域高技能人才,其中获各级各类技术能手20余人次,8人获得“全国铁路技术能手”、“全国铁路青年岗位能手”、“火车头奖章”、上海市五一劳动奖章等荣誉。其所在的列调一班,先后荣获“上海市质量信得过班组”“中国铁路总公司火车头奖杯”“全国工人先锋号”等荣誉。“张华工作室”荣获全路首届“技术创新集体”、集团公司首家“国家级技能大师工作室”称号。

镀年华以品质,灼岁月以丰碑。张华身上,有新时代产业工人的责任与担当,有大国工匠的执着与坚守。他如一颗永不松动的铆钉,紧紧锚定在中国高铁运维事业第一线,用智慧和汗水,守护着大国重器的安全运行,让“中国速度”跑得更快、行得更稳!

扫一扫,看张华做客“上铁汇客厅”

扫一扫,看张华做客“上铁汇客厅”

研究动车组电路板

研究动车组电路板  调试动车组

调试动车组  讲解动车组电路图

讲解动车组电路图  扫一扫,看张华做客“上铁汇客厅”

扫一扫,看张华做客“上铁汇客厅”